作者或出處:《莊子》

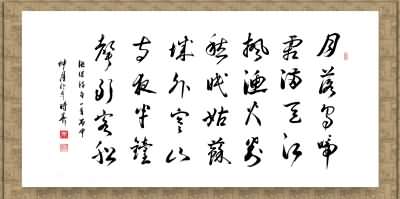

古文《馬蹄》原文:

馬,蹄可以踐霜雪,毛可以御風寒,齕草飲水,翹足而陸,此馬之真性也。雖有義台、路寢,無所用之。及至伯樂,曰:「我善治馬。」燒之,剔之,刻之,雒之,連之以羈縶,編之以皂棧,馬之死者十二三矣;饑之,渴之,馳之,驟之,整之,齊之,前有橛飾之患,而後有鞭策之威,而馬之死者已過半矣。陶者曰:「我善治埴,圓者中規,方者中矩。」匠人曰:「我善治木,曲者中鉤,直者應繩。」夫埴木之性,豈欲中規矩鉤繩哉?然且世世稱之日:「伯樂善治馬,而陶、匠善洽埴、木。」此亦治天下之過也。

吾意善治天下者不然。彼民有常性:織而衣,耕而食,是謂同德;一而不黨,命曰天放。故至德之世,其行填填,其視顛顛。當是時也,山無蹊隧,澤無舟梁;萬物群生,連屬其鄉;禽獸成群,草木遂長。是故禽獸可系羈而游,鳥鵲之巢可攀援而窺。

夫至德之世,同與禽獸居,族與萬物並,惡乎知君子小人哉!同乎無知,其德不離,同乎無慾,是謂素樸,素樸而民性得矣。

及至聖人,蹩躠為仁,踶歧為義,而天下始疑矣;澶漫為樂,摘僻為禮,而天下始分矣。故純樸不殘,孰為犧*(牛尊zun)?白玉不毀孰為硅璋?道德不廢,安取仁義?性情不離,安用禮樂?五色不亂,孰為文采?五聲不亂,孰應六律?夫殘樸以為器,工匠之罪也;毀道德以為仁義,聖人之過也。

夫馬,陸居則食草飲水,喜則交頸相摩,怒則分背相踶。馬知已止此矣。夫加之以衡扼,齊之以月題,而馬知介倪闉扼鷙曼,詭銜竊轡。故馬之知而態至盜者,伯樂之罪也。

夫赫胥氏之時,民居不知所為,行不知所之,含哺而熙,鼓腹而游:民能至此矣。及至聖人,屈折禮樂以匡天下之形,懸跂仁義以慰天下之心,而民乃始踶跂好知,爭歸於利,不可止也。此亦聖人之過也。

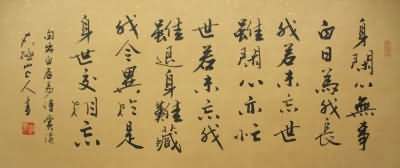

《馬蹄》現代文全文翻譯:

馬,它的蹄可以踩踏霜雪,它的毛可以抵禦風寒,它吃青草喝清水,翹起腳就蹦跳,這是馬的天性。雖然有高台、宮室,對馬是毫無用處的。到了有個伯樂出世,他說:「我善於調理馬。」他給馬用燒紅的鐵燙毛,又給馬剪毛,削蹄,打烙印,又給馬套上馬籠頭,扎上馬韁繩,把它們關進馬棚。這樣,馬就被他治死了十分之二三了。他又不讓馬吃飽,不給馬喝水,又叫馬這樣奔,那樣跑,在馬身上這兒整整,那兒理理,前面安上了馬嚼子、裝飾品這一套麻煩花樣,後面又加上皮鞭子辟辟啪啪的威嚇,這幾下子千來,馬就給他治死了一半多了。陶器工說:「我善於調理粘土,做成的陶器,圓的象圓規畫過,方的象曲尺量過。」木工說:「我善於調理木材,做成的木器,彎曲的象圓規畫過,筆直的象墨線劃過。」那粘土、木材的天性,難道是要去符合什麼圓規、曲尺和墨線嗎?但是世世代代,人們都讚揚說:「伯樂善於調理馬,陶器工善於調理粘土,木工善於調理木材。」這也是那些治理天下的人的過錯啊!

我認為真正善於治理天下的人就不是這樣。百姓有他們的天性:他們織了布做衣服穿,種了地得糧食吃,這是普遍的法則;他們說一是一,毫不偏心,這叫做順乎自然。所以在有最高道德的社會裡,人們走起路來舒舒坦坦,看起東西來專心一意。在那個時代,山裡沒有道路,河上沒有船舶橋樑;萬物一群一群生長著,不劃分什麼地區;飛禽走獸成群結隊,各種草木隨意生長。所以可以把飛禽走獸拴住了一起玩樂,可以爬上樹幹去張望鳥類的窩。

在那有最高道德的社會裡,人類和禽獸一起生活,和萬物混合在一塊,哪知道什麼君子與小人的區分!人和一切生物同樣無知無識,所以人的天然德性就永遠不變;人和一切生物同樣無慾無求,這就叫做本性素樸。本性素樸就現出了人的天然德性了。

到那些聖人一出來,他們冥思苦想去造出個仁,嘔心瀝血去造出個義,天下人就開始生出疑忌了。他們又千奇百怪造出了樂,煩雜瑣碎去造出了禮,天下人就開始有差別分等級了。你看,不弄壞天然好木材,怎麼會出來個牛頭杯?不毀傷美白玉,怎麼會出來珪和璋?不廢去天然的道德,哪需要什麼仁義?不離開人的天性,哪需要什麼禮樂?五種色彩不亂,誰要那瑰麗的文采?五種聲調分明,誰要去對上那鐘鼓管弦?把好好的木材毀壞了做成器具,這是工匠犯下的罪行;把天生的道德毀壞了去講仁義,這是聖人犯下的罪行。

那馬,生活在原野上,吃青草,喝清水,它們高興起來交頭接耳互相擦摩;它們生氣了就背對背互相撞踢。馬所懂得的就全在此了。人們在它項背上加橫木條,額上齊齊掛上月形的飾品,馬就懂得了去咬車銷、脫車軛、頂車幔,要掙扎著吐馬嚼子,脫馬籠頭了。所以使得馬懂得要好詐手段,這是伯樂的過失啊。

在上古赫胥氏時代,人們在家裡不知道有什麼事可幹的,走出去不知道要到哪裡去。嘴裡嚼著食物玩樂,肚子吃得漲漲的到處閒逛:人們所懂得的就是這些了。等到聖人出世,弄出了虛假的禮、樂要糾正天下人的形態;高高懸起了仁義要去收收天下人的心思。這一來,人們就千方百計去追求知識,大家都追逐私利,一發不可收拾了。這全是聖人的過失啊。