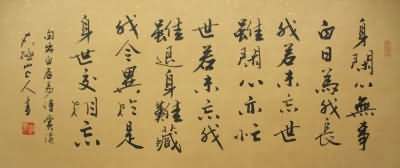

《呂氏春秋·審分覽第五》

凡人主必審分,然後治可以至,奸偽邪辟之塗可以息,惡氣苟疾無自至。夫治身與治國,一理之術也。今以眾地者,公作則遲,有所匿其力也;分地則速,無所匿遲也。主亦有地,臣主同地,則臣有所匿其都邪矣,主無所避其累矣。

凡為善難,任善易。奚以知之?人與驥俱走,則人不勝驥矣;居於車上而任驥,則驥不勝人矣。人主好治人官之事,則是與驥俱走也,必多所不及矣。夫人主亦有居車,無去車,則眾善皆盡力竭能矣,諂諛詖賊巧佞之人無所竄其奸矣。人主之車,所以乘物也。察乘物之理,則四極可有。不知乘物,而自怙恃,奪其智能,多其教詔,而好自以,若此則百官恫擾,少長相越,萬邪並起。權威分移,不可以卒,不可以教,此亡國之風也。

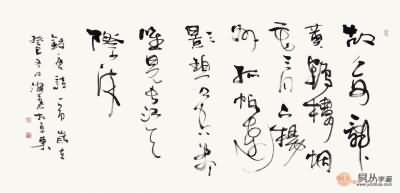

有道之主,其所以使群臣者亦有轡。其轡何如?正名審分,是治之轡已。故按其實而審其名,以求其情;聽其言而察其類,無使放悖。夫名多不當其實,而事多不當其用者,故人主不可以不審名分也。不審名分,是惡壅而愈塞也。壅塞之任,不在臣下,在於人主。堯、舜之臣不獨義,湯、禹之臣不獨忠,得其數也;桀、紂之臣不獨鄙,幽、厲之臣不獨闢,失其理也。

不正其名,不分其職,而數用刑罰,亂莫大焉。夫說以智通,而實以過悗;譽以高賢,而充以卑下;贊以潔白,而隨以污德;任以公法,而處以貪枉;用以勇敢,而堙以罷怯。故名不正,則人主憂勞勤苦,而官職煩亂悖逆矣。國之亡也,名之傷也,從此生矣。白之顧益黑,求之愈不得者,其此義邪!

故至治之務,在於正名。名正則人主不憂勞矣,不憂勞則不傷其耳目之主。故得道忘人,乃大得人也,夫其非道也?知德忘知,乃大得知也,夫其非德也?至知不幾,靜乃明幾也。

(選自《呂氏春秋·審分覽第五》)

凡是君主,一定要明察君臣的職分,然後國家的安定才可以實現,奸詐邪僻的渠道才可以堵塞,濁氣惡疫才無法出現。修養自身與治理國家,其方法道理是一樣的。現在用許多人耕種土地,共同耕作就緩慢,這是因為人們有所藏匿自己的力氣,分開耕作就迅速,這是因為人們無法藏匿力氣,無法緩慢耕作。君主治理國家也像種地一樣,臣子和君主共同治理,臣子就有所藏匿自己的陰私,君主就無法避開負累了。

凡是親自去做善事就困難,任用別人做善事就容易。憑什麼知道是這樣?人與千里馬一起奔跑,那麼人不能勝過千里馬,人坐在車上駕馭千里馬,那麼千里馬就不能勝過人了。君主喜歡處理官吏職權範圍內的事,那麼這就如同是與千里馬一塊跑啊,一定在很多方面都趕不上。君主也必須像駕車的人一樣坐在車上,不要離開車子,那麼所有做善事的人就都會盡心竭力了,阿諛奉承、邪惡奸巧的人就無法藏匿其奸了,剛強睿智、忠誠諄樸的人就會爭相努力去奔走效勞了。君主的車子,是用來載物的。明察了載物的道理,那麼四方邊遠之地都可以佔有,不懂得載物的道理,依賴恃自己的能力,強行改變他物的才智,教令下得很多,喜歡憑自己的意圖行事,這樣,各級官吏就都恐懼擾亂,長幼失序,各種邪惡一起出現,權威分散下移,不能善始善終,不可以施教,這是亡國的象徵啊。

有方法的君主,他駕馭臣子們的方法是也有「韁繩」。那「韁繩」是什麼?辨正名稱,明察職分,這就是治理臣子們的「韁繩」。所以,依照實際審察名稱,以便求得真情,聽到言論要考察其所行之事,不要讓它們彼此悖逆。名稱有很多不符合實際,所行之事有很多不切合實用的,所以君主不可不辯明名分。不辨明名分,這就是厭惡壅閉反而更加阻塞啊。阻塞的責任,不在臣子,在於君主。堯、舜的臣子並不全仁義,湯、禹的臣子並不全忠誠,他們能稱王天下,是因為駕馭臣子得法啊!桀,紂的臣子並不全鄙陋,幽王、厲王的臣子並不全邪僻,他們亡國喪身,是因為駕馭臣子不得法啊。

不辨正他們的名稱,不區別他們的職分,卻多次使用刑罰,惑亂沒有比這更大的了。稱道一個人明智通達,實際上這人卻愚蠢糊塗,稱讚一個人高尚賢德,實際上這人卻很卑下,讚譽一個人品德高浩,這人緊跟著表露的卻是污穢品德;委任一個人掌公法,這人做起事來卻貪贓枉法,由於外表勇敢任用一個人,而他內心卻疲弱怯懦。所以,名分不正,那麼君主就憂愁勞苦,百官就混亂乖逆了。國家滅亡,名聲受損,就由此產生出來了。想要白,反倒更加黑了,想得到,卻越發不能得到,大概都是這個道理吧!

所以國家大治需要做的事情,在於辨正名分。名分辨正了,那麼君主就不受憂愁勞苦了。所以,得道之人能忘掉別人,這樣就非常得人心,那怎麼能不算有道呢?知道自己有德,不在乎讓人知道,這樣就更能為人所知,那怎麼能不算有德呢?非常有德的人外表不機敏,安然處之,機敏就會顯露出來。