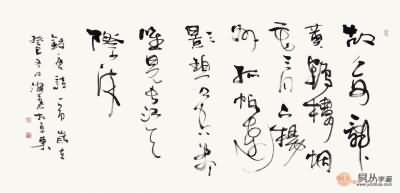

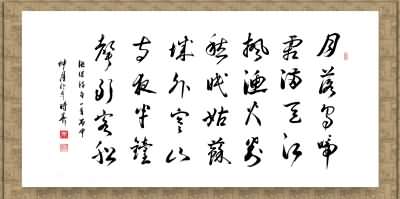

知我意,感君憐,此情須問天。

出自晚唐詩人溫庭筠的《更漏子》

金雀釵,紅粉面,花裡暫時相見。知我意,感君憐,此情須問天。

香作穗,蠟成淚,還似兩人心意。山枕膩,錦衾寒,覺來更漏殘。

賞析

這闋詞寫的是夢醒之後的感覺和追憶;和另一首《更漏子·柳絲長》的手法近似又不似。近似的是都是在最後一句點明是夢。那裡「夢長」是明說,而這裡「覺來」則是暗示。但都是從夢中醒來的這一點則是無疑的。所不同的是:第一闋沒有寫夢境,只寫夢醒後的苦苦難眠,這一闋卻是專寫夢境,而把醒時的苦況則輕輕一筆帶過。章法極具變化。

「金雀釵,紅粉面」,應當是指夢中於「花裡暫時相見」的人;不像是說自己。因為人不好自己誇自己是「紅粉面」的。所以他緊接著用醒時的口吻說:「花裡暫時相見」。「暫時」是過後的衡量,是追敘的回憶;也是對於夢的一番惆悵。「我們」在花裡暫時的、也就是匆匆的又見了一面了。這是自我安慰,因為聊勝於無;但也充滿了惆悵,因為畢竟是夢。相見在夢中,而又匆匆地醒了,所以他要突出地點明「暫時」二字,以示惆悵。正因為寫的是暫時在花中相見的一段情景,所以「金雀釵,」、「紅粉面」當是相見時見到的那人的模樣。這種重複夢中的情景,正是在回味,在念念不忘。然而奇怪的是,這夢中的人居然是女子。這點很新奇,也很重要,不亞於在禁錮的思想中,卻透漏了一絲縫隙。有的學者認為溫庭筠的詞寫的都是什麼商女、黃冠、青樓之情,而此處忽然跑出了一個男性在思念夢中的婦女,匪夷之思。這至少是在那些牢不可破的說法上,找到了一條裂縫;點破了陳說的缺少真知灼見。

上三句寫夢中之景,下三句寫夢中之情。「知我意,感君憐。」這裡分明有一椿冤事在。為什麼感「君」的是「憐」呢?憐,是包括愛與哀的意思。唯其愛,是以哀。這兩者有連帶關係。哀,哀其冤的吧?而愛呢?正因為他人好而被冤,這才所以愛而哀。唯其知道愛而哀,所以他才要說:「知我意」。唯知我意者,斯所以感君憐的。感不在憐而在知。否則,雖憐亦無可感!太史公說過:「人之相知,貴在知心。」又說:「士為知己者用,女為悅己者容。」她們互為知己的基礎,正是你知我意,我感君憐。也許夢中的她問到了他的冤情,他說「此情須問天」者,是此冤情極大,而幾乎人間沒有,所以這才說要問天的吧?至於這是一個什麼冤情?其實溫庭筠可以說一生甚至至今都沉在誣罔之中,至於他具體的指的哪件事,這就要論世而知人,找找這詞的背景。那麼,這又違背了某些人的論點,以為溫庭筠的詞是沒有什麼寄托的。其實,有不有具體的事實倒也無所謂,讀其情可以。這正是無可申訴之冤久鬱於胸中,所以這才有這個夢。這夢正是自己冤之極,而對人思之深的雙雙結合。讀來深有感於為什麼人之知己,端在紅粉!這很悲,也很美!這就給了這個每多缺陷的人世以悲劇性的色彩而最動人心,否則身居人世,豈非也太沒有人味了!

夢醒了,眼前是「香作穗,蠟成淚」,想到夢中那麼哀憐地相對,則這香灰、燭淚,還真如兩人相對時的樣子。一則是自己,如煙穗之灰暗而低垂;一則是她,為之泣血有如紅燭之淚。睹物傷情,是人醒了,而情猶在夢中。

正是剛才的夢是那樣的美,其情是那麼的感人而溫暖,是以這才感到醒了,這枕頭油膩膩的、冷冰冰的,連錦緞的被子也沒有一絲絲暖氣!以實來襯起幻之美,而以幻來寫實之悲。這樣的反差,最具現實的批判性。

這闋詞很為前人所稱讚:陳廷焯許之以「絕唱」,胡元任不僅整個地肯定了溫庭筠,認為他「工於造語,極為奇麗。」更特別欣賞此詞,認為:「此詞尤佳!」它妙就妙在首先給人一個極美的意境,然後一下讓你落於冷寂的現實,造成感情上的巨大落差。而在這巨大的落差之間,如瀑布一樣的不是空的,不是一片漆黑,而是充滿感情的芬芳,濺射出忠貞的奇姿異彩。是以給人以感情上的純潔化,這在技術上較之從頭說起,有著極大的震宕。其實,如果按詞的內容來排列,恰好應當調過頭來,把末句放在開頭。更殘、夢醒,一個人睡在冰冷的被子裡,想到剛才居然還夢見了她!她還是那樣的漂亮,從服飾到顏色,然後想到為什麼會有這樣的夢?從而想到彼此之間的深情厚意。從深情又感觸於眼前的香穗和燭淚,於是想到:也真如我倆一樣,看來不死,這情是不會斷的!他為了在寫法上突破一般化,是很懂得蒙太奇的手法的,一下把主人公最美的情景推到讀者的眼前,然後再夾以回敘。通過現實情與物的化入,最後才使人知道;啊,原來竟是一個夢!不由人不升起一縷惋惜之情而對於現實的理解。

由於溫庭筠的詞幾乎是完全訴之於視覺,他只是加以組合,通過這畫面的組合變化,使讀者去理解他的創傷及思想。因此,這倒很合乎當代的電影語言。