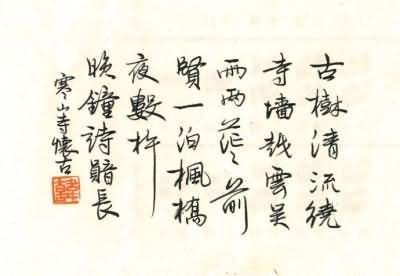

山人劉方玄自漢南抵巴陵,夜宿江岸古館。廳西有巴籬隔之,又有一廳,常扃鎖。雲,多怪物,使客不安,已十年不開矣。中間為廳,廊崩摧。郡守完葺,至新淨,而無人敢入。方玄都不知之。二更後,月色滿庭,江山清寂。唯聞籬西有婦人言語笑詠之聲,不甚辨。唯一老青衣語稍重而秦音者,言曰:"往年阿郎貶官時,常令老身騎偏面騧,抱阿荊郎。阿荊郎嬌,不肯穩坐。或偏於左。或偏於右。附損老身左膊。至今天欲陰,則酸疼焉。今又發矣。明日必天雨。如今阿荊郎官高也,不知有老身無?"復聞相應答者。俄而有歌者,歌音清細,若曳縷之不絕。復吟詩,吟聲切切,如含酸和淚之詞,不可辨其文。久而老青衣又曰:"昔日阿荊郎,愛念'青青河畔草",今日亦可謂'綿綿思遠道'也。"僅四更,方不聞。明旦果大雨。呼館吏訊之,吏云:"此西廳空無人。"方敘賓客不敢入之由,方玄因令開院視之,則秋草蒼占沒階,西則連山林,無人跡也。啟其廳,廳則新淨,了無所有。唯前間東柱上有詩一首,墨色甚新。其詞曰:"爺娘送我青楓根,不記青風幾回落。當時手刺衣上花,今日為灰不堪著。"視其言,則鬼之詩也。館吏雲,此廳成來,不曾有人居。亦先無此題詩處。乃知夜來人也,復以此訪於人,終不能知之。(出《博異記》)。

【譯文】

隱士劉方玄從漢南到達巴陵,夜間住在江邊的古館,廳西有籬笆隔開,還有一廳,總鎖著門。據說,多有怪物,使人不安穩,已經十年不開了。中間是大廳。走廊倒塌。郡守全部修葺,達到又新又乾淨。可是無人敢進入。方玄完全不知道這些。二更以後。月色照滿院子,江山冷清寂靜,只聽到籬笆西邊有婦人說笑的聲音,不很清楚,只有一老婢女話聲稍大而且是秦地腔調,說道:"往年阿郎貶官的時候,常常讓我身騎偏面馻。搶著阿荊郎,阿荊郎嬌氣,不肯穩坐。有時偏在左,有時偏在右,掉下來損傷了我的左胳膊。到現在要陰天,就酸疼。如今又復發了,明日天一定下雨。如今阿荊郎官高了,他還不知道有沒有我。"又聽到應答的。一會兒有個唱歌的,歌聲清脆細膩,像拖著的線不斷絕。又吟詩,吟聲淒厲,像含著辛酸和眼淚的詞,不能辨清那些字。過了好久,老婢女又說:"從前的阿荊郎,愛念青青的河邊草。現在可稱得上綿綿思念遠道了。"將近四更,才聽不到聲音。第二天早晨,果然下了大雨,召呼館吏打聽,吏說:"這個西廳空著無人。"才說明賓客不敢進入的原因。方玄於是讓打開院門看看,只見那秋草蒼苔遮沒了台階,西邊連著山林,沒有人跡。打開廳門,廳裡新鮮乾淨,一無所有。只是前屋東邊的柱子上有詩一首,墨跡很新,那詞是:"爺娘送我青楓根,不記青風幾回落。當時手刺衣上花,今日為灰不堪著。"看那文字,是鬼寫的詩。館吏說:"這廳建成以來,不曾有人居住,先前也沒有這題詩的地方。"才知道夜裡有人來。又就這事去尋訪別人,終究不能查明。