第四卷 超越喧寂 悠然自適

【原文】

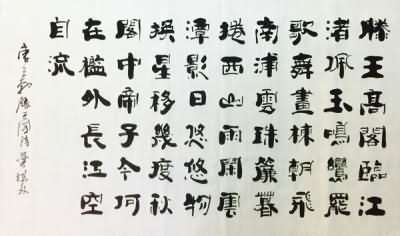

嗜寂者,觀白雲幽石而通玄;趨榮者,見清歌妙舞而忘倦。唯自得之士,無喧寂無榮枯,無往非自適之天。

【譯文】

一個喜歡寧靜的人一看到天上的白雲和幽谷的奇石,也能領悟出極深奧的玄理;一個熱衷權勢的人,一聽到悠揚的音樂看到美妙的舞姿,就會把一切疲勞忘掉。只有真正了悟人生的豁達之士,才能保持純真的天然本性,內心既無寂寞也無喧嘩,凡事只求適合天性而永遠處於自在逍遙境界。

【解說】

清靜無為,在於消彌自身心理包袱。只有拋棄了心理包袱,你才會身處閒適。

一個人背上了心理包袱,就等於給自己戴上了枷鎖,他的身體將為其所累,他的生活將忙亂無序,他的生命也加速衰老。因為,一個人背上了心理包袱,最是耗氣損陰。「陰虛則無氣,無氣則死矣。」

清靜無為就是消除那些製造心理包袱的不良因素,當一個人心理平衡時,他就不會去關注那些影響自身慾望的東西。他的心理已無慾望的騷動。他只內守生命本真,這樣,外在的一切都已成為有利於生命健康的東西。

所以,身處閒適的人,他將外物看作是生命的一部分,而不是滿足慾望的東西。

【例解】

名下難久安 隱姓身勇退

范蠡是楚國宛人,年輕時就顯示出了不同凡響的才智。為了不苟同於世俗,躲避凡夫俗子妒忌、非難,就佯裝狂癡,潛心博覽群書,探討濟世經邦之策,隱身待時。

勾踐即位後,這種時機來了,該年,大夫文種到宛訪求人才,聽說范蠡時癡時醒,便斷定他是個非凡人物,於是派屬吏前往拜謁。屬吏回來稟報說:「范蠡是個狂人,生來就有此病。」文種笑道:「據我所知,士有賢俊之才,必有佯狂之譏;內懷獨見之明,外有不智之毀,這是你們一般人所不懂的。」於是親自前去拜訪。

起初,范蠡不知文種是否有誠意,於是一再迴避。後見文種求賢若渴,便對兄嫂說:「近日有客,請借衣冠相候。」果然,文種又來造訪范蠡。二人抵掌而談,終日而語,縱論霸王之道,志同道合,文種將范蠡舉薦給勾踐,成為勾踐的股肱之臣。

吳國厲兵秣馬,越國也在磨刀霍霍,勾踐在范蠡等大臣精心輔佐下,革新內政,國力日漸強大。面對威脅日益嚴重的吳國,越國企圖採取先發制人的策略,一舉打敗吳國。

公元前494年,已到吳王夫差發誓報仇的時間,勾踐迫不及待地要先舉兵攻吳,范蠡極力反對。他深知越國的實力還不足以打敗吳國,更何況勾踐作為勝利之師,還驕悍輕敵,於是勸阻說:「天道充勇而不溢出,強盛而不驕悍,辛勞而不恃其功。聖人隨時而行,這是善於把握時機,天時不到,人事不應,則隱忍不發。現在君王不盈而溢,未盛而驕,不勞而矜其功,實在是逆於天而不和人。若是強行去做,一定會危及國家,害及己身。」勾踐不聽,范蠡又勸諫說:「兵者凶器也,戰者逆德也,爭者事之末也,陰謀逆德,好用凶器,試身於所末,上帝禁之,行者不利。」但勾踐還是不聽,遂發兵攻吳,兩國軍隊在夫椒進行決戰。吳軍大敗越軍,直搗越境,佔領越國首都會稽(今浙江紹興縣),迫使勾踐率5000殘軍退守會稽山,此時,越國已處於生死存亡的緊急關頭。

勾踐身陷絕境,眼望身邊的殘兵敗將,亡國之憂縈繞於懷,他淒然地對范蠡說:「我不聽先生之言,故有此患,眼下如何是好?」

在國家行將傾覆之際,范蠡體現了作為一名戰略大師所具有的卓越不凡的才智、從容不迫的氣度和當機立斷的作風。他極為冷靜地說:「持滿而不溢,則與天同道,可享天之佑;省事而節用,則與地同道,可受地之賜;扶危而定傾,則與人而同道,可得人之助。目前,宜卑辭厚禮,賄賂吳國君臣。倘若不許,可屈身以事吳,徐圖轉機。」

勾踐在夫差允諾他投降之後,遂親自帶領妻子和大臣范蠡去吳國侍候吳王夫差。他們在吳國三年,忍辱受屈,用盡心機,最後終於贏得了吳王的信任。三年之後,被放歸故里,這之後他勵精圖治,終於打敗了吳國。

范蠡追隨勾踐20多年,軍國大計多出其手,為滅吳復國立下了汗馬功勞,官封上將軍,作為一名具有遠見卓識的戰略家和對人生社會具有深刻洞察力的思想家,憑借他多年從政的經驗,深深懂得功高震主的道理。滅吳之後,越國君臣設宴慶功,他看到君臣皆樂,獨勾踐鬱鬱寡歡,立即猜到勾踐的想法。勾踐在謀取天下之時不惜群臣性命,而今天下已定,他就再也不想將功勞歸於臣下了。常言道:「大名之下,難以久安。」范蠡認為自己名聲太顯赫,不可在越國久留,何況他也深知勾踐的為人是可以共患難,而難以同安樂。於是,毅然決定急流勇退,他給勾踐寫了一封辭職信,信中說:「我聽說主上心憂,臣子就該勞累分憂;主上受侮辱,臣子就該死難。從前,君主在會稽受侮辱,我之所以沒有死,是為了報仇雪恥。現已報仇雪恥,我請求追究使君王受會稽之辱的罪過。」

越王對范蠡戀戀不捨,他流著淚說:「你一走,叫我倚重誰?你若留下,我將與你共分越國,否則,你將身敗名裂,妻子被戮。」

范蠡對宦海沉浮,洞若觀火,他一語雙關地說:「君行其法,我行其意。」他不辭而別,駕一葉扁舟,入三江,泛五湖,人們不知其所往。果不出他所料,在他走後,越王封他妻子百里之地,鑄了他的金像置之案右,比擬他仍同自己在朝議政。人走了,留下的只是一尊無害的偶像,可以崇拜,借此沽名釣譽,但對還留在朝中的功臣,勾踐則是另一種態度了。

范蠡泛舟江湖,跳出了是非之地,秘密來到齊國。此時,他想到了有知遇之恩,且風雨同舟20餘年的文種。他給文種作書一封,寫道:「凡物盛極而衰,只有明智者瞭解進退存亡之道,而不超過應有的限度。俗語說,飛鳥盡,良弓藏;狡兔死,走狗烹。越王為人,長頸鳥啄,鷹眼狼步,可以共患難,不可以共安樂。先生何不速速出走?」

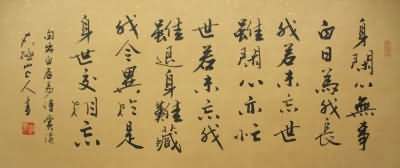

文種接到范蠡的信,恍然大悟,便自稱有病不再上朝理政,但為時已晚,不久,就有人誣告文種企圖謀反,儘管文種反覆解釋,也無濟於事。勾踐賜文種一劍,說:「先生教我伐吳七術,我僅用其三就將吳國滅掉,還有四條深藏先生胸中,請去追隨先王,試行余法吧。」再看所賜之劍,乃吳王當年命伍子胥自裁之劍,這真是歷史的莫大嘲弄。文種一腔孤憤,仰天長歎:「我始為楚國南陽之宰,終為越王之囚,後世忠臣,一定要以我為借鑒!」引劍自刎而亡。

范蠡和文種對待官祿的態度不同,自然有兩種不同的結果。