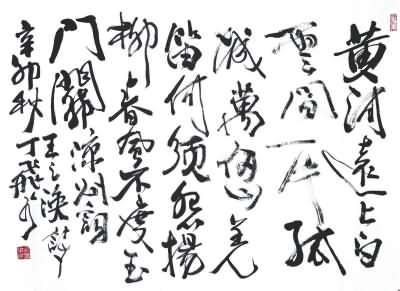

余真元中,舉進士落第,歸宛葉間。至伊闕南道鳴皋山下,將宿大安民舍。會暮,失道不至。更十餘里,行一道甚易,夜月始出,忽聞有異氣如貴香,因趨進行,不知厭遠。見火明,意莊家,更前驅,至一宅,門庭若富家。有黃衣閽人曰:「郎君何至?」余答曰:「僧孺姓牛,應進士落弟,本往大安民舍,誤道來此,直乞宿,無他。」中有小髻青衣出,責黃衣曰:「門外謂誰?」黃衣曰:「有客有客。」黃衣入告,少時出曰:「請郎君入。」余問誰大宅,黃衣曰:「但進,無須問。」入十餘門,至大殿,蔽以珠簾,有朱衣黃衣閽人數百。立階,左右曰:「拜。」簾中語曰:「妾漢文帝母薄太后,此是廟,郎君不當來,何辱至此?」余曰:「臣家宛葉,將歸失道,恐死豺虎,敢托命。」語訖,太后命使軸簾避席曰:「妾故漢室老母,君唐朝名士,不相君臣,幸希簡敬,便上殿來見。」太后著練衣,狀貌瑰瑋,不甚年高。勞余曰:「行役無苦乎?」召坐。食頃,聞殿內有笑聲。太后曰:「今夜風月甚佳,偶有二女伴相尋,況又遇嘉賓,不可不成一會。」呼左右屈二娘子出見秀才。良久,有女子二人從中至,從者數百。前立者一人,狹腰長面,多發不妝,衣青衣,僅可二十餘。太后曰:「高祖戚夫人。」餘下拜,夫人亦拜。更一人,柔肌穩身,貌舒態逸,光彩射遠近,多服花繡,年低太后。後曰:「此元帝王嬙。」余拜如戚夫人,王嬙復拜。各就坐,坐定,太后使紫衣中貴人曰:迎楊家潘家來。」久之,空中見五色雲下,聞笑語聲寢近。太后曰:「楊家至矣。」忽車音馬跡相雜,羅綺煥耀,旁視不給。有二女子從雲中下,余起立於側,見前一人,纖腰修眸,儀容甚麗,衣黃衣,冠玉冠,年三十許。太后曰:「此是唐朝太真妃子。」予即伏謁,拜如臣禮。太真曰:「妾得罪先帝(先帝謂肅宗也),皇朝不置妾在后妃數中,設此禮,豈不虛乎?不敢受。」卻答拜。更一人,厚肌敏視,小質潔白,齒極卑,被寬博衣。太后曰:「齊潘淑妃。」余拜之如妃子。既而太后命進饌,少時饌至,芳潔萬端,皆不得名,余但欲充腹,不能足食。已更具酒,其器用盡如王者。太后語太真曰:「何久不來相看?」太真謹容對曰:「三郎(天寶中。宮人呼玄宗多曰三郎)數幸華清宮,扈從不得至。」太后又謂潘妃曰:「子亦不來,何也?」潘妃匿笑不禁,不成對。太真乃視潘妃而對曰:「潘妃向玉奴(太真名也)說,懊惱東昏侯疏狂,終日出獵,故不得時謁耳。」太后問余:「今天子為誰?」余對曰:「今皇帝先帝長子。」太真笑曰:「沈婆兒作天子也,大奇。」太后曰:「何如主?」余對曰:「小臣不足以知君德。」太后曰:「然無嫌,但言之。」余曰:「民間傳聖武。」太后首肯三四。太后命進酒加樂,樂妓皆年少女子。酒環行數周,樂亦隨輟。太后請戚夫人鼓琴,夫人約指玉環,光照於座(《西京雜記》云:「高祖與夫人環,照見指骨也」),引琴而鼓,其聲甚怨。太后曰:「牛秀才邂逅到此,諸娘子又偶相訪,今無以盡平生歡。牛秀才固才士,盍各賦詩言志,不亦善乎?」遂各授與箋筆,逡巡詩成。太后詩曰:「月寢花宮得奉君,至今猶愧管夫人。漢家舊是笙歌處,煙草幾經秋復春。」王嬙詩曰:「雪裡穹廬不見春,漢衣雖舊淚痕新。如今最恨毛延壽,愛把丹青錯畫人。」戚夫人詩曰:「自別漢宮休楚舞,不能妝粉恨君王。無金豈得迎商叟,呂氏何曾畏木強。」太真詩曰:「金釵墮地別君王,紅淚流珠滿御床。雲雨馬嵬分散後,驪宮不復舞《霓裳》。」潘妃詩曰:「秋月春風幾度歸,江山猶是業宮非。東昏舊作蓮花地,空想曾披金縷衣。」再三邀余作詩,余不得辭,遂應命作詩曰:「香風引到大羅天,月地雲階拜洞仙。共道人間惆悵事,不知今夕是何年。」別有善笛女子,短髮麗服,貌甚美,而且多媚。潘妃偕來,太后以接座居之,時令吹笛,往往亦及酒。太后顧而問曰:「識此否?石家綠珠也。潘妃養作妹,故潘妃與俱來。」太后因曰:「綠珠豈能無詩乎?」綠珠乃謝而作詩曰:「此日人非昔日人,笛聲空怨趙王倫。紅殘翠碎花樓下,金谷千年更不春。」詩畢,酒既至,太后曰:「牛秀才遠來,今夕誰人為伴?戚夫人先起辭曰:「如意成長,固不可,且不可如此。」潘妃辭曰:「東昏以玉兒身死國除,玉兒不宜負也(明抄本作他)。」綠珠辭曰:「石衛尉性嚴急,今有死,不可及亂。」太后曰:「太真今朝光帝貴妃,不可言其他。」乃顧謂王嬙曰:「昭君始嫁呼韓單于,復為株累弟單于婦,固自用(「用」原作「困」,據明抄本改),且苦寒地胡鬼何能為?昭君幸無辭。」昭君不對,低眉羞恨。俄各歸休,余為左右送入昭君院。會將旦,侍人告起,昭君垂泣持別。忽聞外有太后命,余遂出見太后。太后曰:「此非郎君久留地,宜亟還,便別矣,幸無忘向來歡。」更索酒,酒再行已,戚夫人、潘妃、綠珠皆泣下,竟辭去。太后使朱衣送往大安,抵西道,旋失使人所在。時始明矣,余就大安裡,問其裡人,裡人云:「此十餘里,有薄後廟。」余卻回,望廟宇,荒毀不可入,非向者所見矣。余衣上香經十餘日不歇,竟不知其何如。

【譯文】

我在真元年間,考進士沒考上,回宛葉一帶。走到伊闕南道的鳴皋山下,打算到大安百姓家中住宿。當時天已黑了,迷了路,沒找到大安。又走了十多里,走上了一條很平坦的路。夜晚的月亮才出來,忽然聞到有異常的氣味,像貴重的香料。立刻加快腳步向前趕,也不覺得遠了。漸漸看到了有火的光亮,心想可能是村莊人家,更向前急走。不久,到了一座房前,看那門和院子像富貴人家。有個穿黃衣服的守門人問:「公子從什麼地方來?」我答道:「我叫牛僧孺,考進士沒考上,本來想到大安的百姓家借宿,走錯了路來到了這裡。只求住一宿,沒有別的要求。」門裡有個梳著小髮髻的丫鬟出來了,問黃衣人:「在門外跟誰說話?」黃衣人說:「有客人,有客人。」黃衣人進去報告,不一會兒出來說:「請公子進去。」我問是誰家的大房子?黃衣人說:「只管進去,用不著問。」走過十幾道門,到了大殿。殿上有珠簾遮擋著,有穿著紅衣黃衣的守門人好幾百,站在台階上。左右的人說:「拜見!」簾子裡有人說道:「我是漢文帝的母親薄太后。這是廟,公子不該來,為什麼來這裡?」我說:「臣的家在宛葉,要回去,走錯了道,怕死在豺狼口中,斗膽請求保護性命。」說完,太后命人捲起簾子,自己離開坐位說:「我是原先漢朝的老母,您是唐朝的名士,不是君臣關係,希望不要多禮。就上殿來見面吧!」太后穿著白色的絹衣,姿態容貌美好,年齡不顯得老。慰勞我說:「走路不辛苦嗎?」招呼坐下。過了一頓飯的工夫,聽到殿內傳出笑聲,太后說:「今天晚上風光月色都很好,偶爾有兩個女伴要來找我,況且又碰上嘉客,不可不搞個聚會。」招呼左右的人委屈二位娘子出來見見秀才。過了好久,有兩個女子從殿中走來,隨從有好幾百人。在前面站著的那個人,窄腰長臉,頭髮很厚,沒有化妝,穿著青色的衣服,約二十多歲。太后說:「這是高祖的戚夫人。」我便下拜,夫人也還禮。另一個人,肌肉柔嫩,身姿穩重,面容舒展,姿態瀟灑,光彩照映遠近,穿著花花綠綠,上面刺繡著不少圖案。年齡比太后要小些。太后說:「這是漢元帝的王嬙。」我又像對戚夫人那樣下拜,王嬙也還拜。各坐到坐位上。坐好後,太后讓穿紫衣的宦官說:「去把楊家潘家迎來!」過了好久,看見空中落下了五色雲彩,並聽到說笑聲越來越近。太后說:「楊家來了。」忽聽到車馬的嘈雜聲音,又看見羅綺鮮明晃眼,眼睛都沒工夫住旁邊看;就看見有兩位女子從雲中走下來。我站起來,立在旁邊,看見前面的一個人細腰長眼,面貌很美麗。穿著黃色衣服,戴著嵌玉的帽子,年齡三十歲左右。太后說:「這是唐代的太真妃子。」我就伏到地上拜見,就像臣子拜見妃子。太真說:「我得罪了先帝,(先帝指唐肅宗)所以朝廷不把我列在后妃行列中,使用這樣的禮節,不是太不實在了嗎?不敢接受。」退了幾步做了答拜。還有一個,肌肉豐滿,眼神靈活,身體小巧,皮膚潔白,年齡極小,穿著寬大的衣服。太后說:「這是南齊時代的潘淑妃。」我又像對待妃子那樣拜見她。過了一會兒,太后命令擺上酒席。不一會兒酒菜就送來了,又香又乾淨,種類多得很,但都叫不出名來。我只想填飽肚子,還沒等飽,又拿來了各種酒。那些吃喝的用具全都像當帝王的人家用的。太后對太真說:「你怎麼很長時間不來看我?」太真表情很恭敬地回答說:「三郎(天寶年間,宮裡的人都稱玄宗為三郎)常去華清池,我跟著侍候,所以來不了。」太后又對潘妃說:「你也不來,怎麼回事?」潘妃掩著嘴笑得說不出話來。太真就看著潘妃回答說:「潘妃向我說,東昏侯放縱無忌,整天出去打獵她感到煩惱,所以不能時常來謁見。」太后又問我:「現在的天子是誰?」我回答說:「當今的皇帝是先帝的長子。」太真笑道:「沈婆的兒子做了天子了,太出奇了。」太后說:「是個什麼樣的君主?」我回答說:「小臣不可能瞭解國君的德行。」太后說:你不要有疑慮,只管說好了。」我說:「民間流傳著聖武的說法。」太后點頭三四下。太后又命上酒並演奏音樂。奏樂的藝人都是年輕女子。酒輪了幾圈兒,樂隊也隨著停止了演奏。太后請戚夫人彈琴,夫人在手指上戴上了玉環。它的光輝照到了四座。夫人拿過琴彈了起來,那琴聲很哀怨。太后說:「牛秀才是偶然的機會來到這裡,各位娘子又是偶爾來探望我,現在沒有什麼可以用來盡情表達平生的高興。牛秀才當然是有才的讀書人,為什麼不各自做詩來表達心意呢?這不是很好的事嗎?」於是交給每人一支筆和一些紙,稍過了一會兒詩都做完了。太后的詩寫道:「月寢花宮得奉君,至今猶愧管夫人。漢家舊是笙歌處,煙草幾經秋復春。」(大意思:月夜在佛寺中侍候君王睡覺,到現在覺得對不起管夫人,漢朝原來吹笙唱歌的地方,早已變為荒煙野草之地多年了。)王嬙的詩是:「雪裡穹廬不見春,漢衣雖舊淚痕新。如今最恨毛延壽,愛把丹青錯畫人。」(大意是:雪地裡的蒙古包那地方根本沒有春天,我仍舊穿著漢朝的衣服,不斷傷心流淚,現在最恨的就是毛延壽,故意用顏料把人畫走樣。)戚夫人的詩寫的是:「自別漢宮休楚舞,不能妝粉恨君王。無金豈得迎商叟,呂氏何曾畏木強。」(大意是:自從離開漢朝宮殿再沒跳楚地那種舞蹈,再不能梳妝打扮都怪君王,沒有錢怎能請來商山四皓,呂氏哪裡怕周勃他們呢?)太真的詩是:「金釵墮地別君王,紅淚流珠滿御床。雲雨馬嵬分散後,驪宮不復舞《霓裳》。」(大意為:金釵落到地上的時候,告別了唐玄宗,眼淚流滿了御床,從馬嵬兵變分開以後,驪山宮中現在沒人跳《霓裳羽衣舞》了。)潘妃的詩是:「秋月春風幾度歸,江山猶是業宮非。東昏舊作蓮花地,空想曾披金縷衣。(大意是:時間不斷流逝,江山未改,舊宮已面目全非,東昏侯原來曾建金蓮花地方,還曾空想穿上金線的衣服。)大後再三邀請我作詩,我推辭不掉,便答應要求,作了一首詩:「香風引到大羅天,月地雲階拜洞仙。共道人間惆悵事,不知今夕是何年。」(意為:香風把我引到了仙界,月光滿地,雲彩護階,拜見洞天中的仙人,一起敘說人間傷心的事情,忘記了今晚上是哪一年。)另有善於吹笛的一位女子,梳著短髮,衣服很華麗,容貌也很美,而且很有魅力。是潘妃帶來的,太后讓她靠近自己坐著。不時讓她吹笛子,也不斷叫她喝酒。太后回過頭來看著說:「認識這個人嗎?這是石家的綠珠啊。潘妃當作妹妹養著,所以潘妃與她一起來。」太后接著說:「綠珠怎麼能沒有詩呢?」綠珠於是表示了歉意,然後作了一首詩:「此日人非昔日人,笛聲空怨趙王倫。紅殘翠碎花樓下,金谷千年更不春。」(大意為:今天的人已不是從前的那個人,笛聲白白怨恨趙王倫。當年跳樓而死,使金谷園永遠失去了春光。)寫完詩後,酒又拿來了。太后說:「牛秀才從遠處來,今晚上誰人跟他作伴?」戚夫人首先站起來推辭說:「兒子如意已經長大,當然不能相陪,也確實不該這樣做。」潘妃也推辭說:「東昏侯認為我玉兒身死去國,我玉兒不該辜負他。」綠珠推辭說:「石衛尉性格嚴厲,急躁,今天就是死,也不可涉及淫亂的事。」太后說:「太真是本朝先帝的貴妃,更沒有可能。」於是回頭看著王嬙說:「昭君開始嫁給呼韓單于,後又作了株累弟單于的媳婦,本來是按自己的心意,再說嚴寒地方的胡鬼又能做什麼?希望昭君不要推辭。」昭君不回答,低眉羞澀怨恨。不一會各回去休息。我被左右的人送到昭君的房中。當時天快要亮了,侍候的人告訴起床,昭君垂淚握手告別。忽聽外面有太后的命令,我於是便出來見太后。太后說:「這兒不是郎君久留之地,應該趕快回去。馬上就要分別了,希望不要忘了剛才的歡聚。」又要了酒,喝了兩巡就停了。戚夫人、潘妃、綠珠都流下了眼淚,終於辭別而去。太后使朱衣人送我去大安,到達西道時,不久就找不到送行的人了。當時天才亮,我到了大安裡。問那裡人,那裡人說:「距這十多里,有個薄後廟。我又返回去,看那廟宇,荒涼破敗進不去人,不是昨晚所見到的景象了。可我衣服上的香味十多天也沒散,我一直也不知道這到底怎會回事。