此情可待成追憶?只是當時已惘然。

出自晚唐詩人李商隱的《錦瑟》

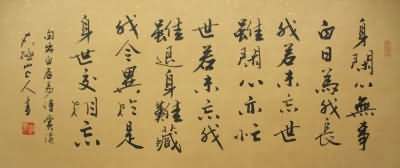

錦瑟無端五十弦,一弦一柱思華年。

莊生曉夢迷蝴蝶,望帝春心托杜鵑。

滄海月明珠有淚,藍田日暖玉生煙。

此情可待成追憶?只是當時已惘然。

賞析

這首《錦瑟》,是李商隱的代表作,愛詩的無不樂道喜吟,堪稱最享盛名;然而它又是最不易講解的一篇難詩。自宋元以來,揣測紛紛,莫衷一是。

詩題「錦瑟」,是用了起句的頭二個字。舊說中,原有認為這是詠物詩的,但近來註解家似乎都主張:這首詩與瑟事無關,實是一篇借瑟以隱題的「無題」之作。學者周汝昌認為,它確是不同於一般的詠物體,可也並非只是單純截取首二字以發端比興而與字面毫無交涉的無題詩。它所寫的情事分明是與瑟相關的。

起聯兩句,從來的註解也多有誤會,以為據此可以判明此篇作時,詩人已「行年五十」,或「年近五十」,故爾云云。其實不然。「無端」,猶言「沒來由地」、「平白無故地」。此詩人之癡語也。錦瑟本來就有那麼多弦,這並無「不是」或「過錯」;詩人卻硬來埋怨它:錦瑟呀,你幹什麼要有這麼多條弦?瑟,到底原有多少條弦,到李商隱時代又實有多少條弦,其實都不必「考證」,詩人不過藉以遣詞見意而已。據記載,古瑟五十弦,所以玉溪寫瑟,常用五十之數,如「雨打湘靈五十弦」,「因令五十絲,中道分宮徵」,都可證明,此在詩人原無特殊用意。

「一弦一柱思華年」,關鍵在於「華年」二字。一弦一柱猶言一音一節。瑟具弦五十,音節最為繁富可知,其繁音促節,常令聽者難以為懷。詩人絕沒有讓人去死摳「數字」的意思。他是說:聆錦瑟之繁弦,思華年之往事;音繁而緒亂,悵惘以難言。所設五十弦,正為「製造氣氛」,以見往事之千重,情腸之九曲。要想欣賞玉溪此詩,先宜領會斯旨,正不可膠柱而鼓瑟。宋詞人賀鑄說:「錦瑟華年誰與度?」(《青玉案》)元詩人元好問說:「佳人錦瑟怨華年!」

(《論詩三十首》)華年,正今語所謂美麗的青春。玉溪此詩最要緊的「主眼」端在華年盛景,所以「行年五十」這才追憶「四十九年」之說,實在不過是一種迂見罷了。

起聯用意既明,且看他下文如何承接。

頷聯的上句,用了《莊子》的一則寓言典故,說的是莊周夢見自己身化為蝶,栩栩然而飛,渾忘自家是「莊周」其人了;後來夢醒,自家仍然是莊周,不知蝴蝶已經何往。玉溪此句是寫:佳人錦瑟,一曲繁弦,驚醒了詩人的夢景,不復成寐。迷含迷失、離去、不至等義。試看他在《秋日晚思》中說:「枕寒莊蝶去」,去即離、逝,亦即他所謂迷者是。曉夢蝴蝶,雖出莊生,但一經玉溪運用,已經不止是一個「栩栩然」的問題了,這裡面隱約包涵著美好的情境,卻又是虛緲的夢境。本聯下句中的望帝,是傳說中周朝末年蜀地的君主,名叫杜宇。後來禪位退隱,不幸國亡身死,死後魂化為鳥,暮春啼苦,至於口中流血,其聲哀怨淒悲,動人心腑,名為杜鵑。杜宇啼春,這與錦瑟又有什麼關聯呢?原來,錦瑟繁弦,哀音怨曲,引起詩人無限的悲感,難言的冤憤,如聞杜鵑之淒音,送春歸去。一個「托」字,不但寫了杜宇之托春心於杜鵑,也寫了佳人之托春心於錦瑟,手揮目送之間,花落水流之趣,詩人妙筆奇情,於此已然達到一個高潮。

看來,玉溪的「春心托杜鵑」,以冤禽托寫恨懷,而「佳人錦瑟怨華年」提出一個「怨」字,正是恰得其真實。玉溪之題詠錦瑟,非同一般閒情瑣緒,其中自有一段奇情深恨在。寫出二人被迫分別之苦,與分別的戀戀不捨,作者以托王之心暗喻對面對的結局的憤恨,與此情的戀戀不捨。

律詩一過頷聯,「起」「承」之後,已到「轉」筆之時,筆到此間,大抵前面文情已然達到小小一頓之處,似結非結,含意待申。在此下面,點筆落墨,好像重新再「起」似的。其筆勢或如奇峰突起,或如藕斷絲連,或者推筆宕開,或者明緩暗緊。手法可以不盡相同,而神理脈絡,是有轉折而又始終貫注的。當此之際,玉溪就寫出了「滄海月明珠有淚」這一名句來。

珠生於蚌,蚌在於海,每當月明宵靜,蚌則向月張開,以養其珠,珠得月華,始極光瑩。這是美好的民間傳統之說。月本天上明珠,珠似水中明月;淚以珠喻,自古為然,鮫人泣淚,顆顆成珠,亦是海中的奇情異景。如此,皎月落於滄海之間,明珠浴於淚波之界,月也,珠也,淚也,三耶一耶?一化三耶?三即一耶?在詩人筆下,已然形成一個難以分辨的妙境。唐人詩中,一筆而有如此豐富的內涵、奇麗的聯想的,捨玉溪生實不多覯。

那麼,海月、淚珠和錦瑟是否也有什麼關聯可以尋味呢?錢起的詠瑟名句不是早就說「二十五弦彈夜月,不勝清怨卻飛來」嗎?所以,瑟宜月夜,清怨尤深。如此,滄海月明之境,與瑟之關聯,不是可以窺探的嗎?

對於詩人玉溪來說,滄海月明這個境界,尤有特殊的深厚感情。有一次,他因病中未能躬與河東公的「樂營置酒」之會,就寫出了「只將滄海月,高壓赤城霞」的句子。如此看來,他對此境,一方面於其高曠皓淨十分愛賞,一方面於其淒寒孤寂又十分感傷:一種複雜的難言的悵惘之懷,溢於言表。

晚唐詩人司空圖,引過比他早的戴叔倫的一段話:「詩家美景,如藍田日暖,良玉生煙,可望而不可置於眉睫之前也。」這裡用來比喻的八個字,簡直和此詩頸聯下句的七個字一模一樣,足見此一比喻,另有根源,可惜後來古籍失傳,竟難重覓出處。今天解此句的,別無參考,引戴語作解說,是否貼切,亦難斷言。晉代文學家陸機在他的《文賦》裡有一聯名句:「石韞玉而山輝,水懷珠而川媚。」藍田,山名,在今陝西藍田東南,是有名的產玉之地。此山為日光煦照,蘊藏其中的玉氣(古人認為寶物都有一種一般目力所不能見的光氣),冉冉上騰,但美玉的精氣遠察如在,近觀卻無,所以可望而不可置諸眉睫之下,—這代表了一種異常美好的理想景色,然而它是不能把握和無法親近的。玉溪此處,正是在「韞玉山輝,懷珠川媚」的啟示和聯想下,用藍田日暖給上句滄海月明作出了對仗,造成了異樣鮮明強烈的對比。而就字面講,藍田對滄海,也是非常工整的,因為滄字本義是青色。玉溪在詞藻上的考究,也可以看出他的才華和工力。

頸聯兩句所表現的,是陰陽冷暖、美玉明珠,境界雖殊,而悵恨則一。詩人對於這一高潔的感情,是愛慕的、執著的,然而又是不敢褻瀆、哀思歎惋的。

尾聯攏束全篇,明白提出「此情」二字,與開端的「華年」相為呼應,筆勢未嘗閃遁。詩句是說:如此情懷,豈待今朝回憶始感無窮悵恨,即在當時早已是令人不勝惘惘了—話是說的「豈待回憶」,意思正在:那麼今朝追憶,其為悵恨,又當如何!詩人用兩句話表出了幾層曲折,而幾層曲折又只是為了說明那種悵惘的苦痛心情。詩之所以為詩者在於此,玉溪詩之所以為玉溪詩者,尤在於此。

玉溪一生經歷,有難言之痛,至苦之情,鬱結中懷,發為詩句,幽傷要眇,往復低徊,感染於人者至深。他的一首送別詩中說:「瘐信生多感,楊朱死有情;弦危中婦瑟,甲冷想夫箏!」則箏瑟為曲,常繫乎生死哀怨之深情苦意,可想而知。循此以求,如謂錦瑟之詩中有生離死別之恨,恐怕也不能說是全出臆斷。《錦瑟》中,詩人大量借用莊生夢蝶,杜鵑啼血,滄海珠淚、良田生煙等典故,採用比興手法,運用聯想與想像,把聽覺的感受,轉化為視覺形象,以片段意象的組合,創造朦朧的境界,從而借助可視可感的詩歌形象來傳達其真摯濃烈而又幽約深曲的深思。