相去日已遠,衣帶日已緩。

出自東漢詩人佚名的《古詩十九首·行行重行行》

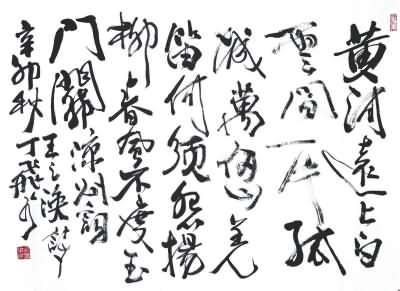

行行重行行,與君生別離。

相去萬餘裡,各在天一涯;

道路阻且長,會面安可知?

胡馬依北風,越鳥巢南枝。

相去日已遠,衣帶日已緩;

浮雲蔽白日,遊子不顧返。

思君令人老,歲月忽已晚。

棄捐勿復道,努力加餐飯。

賞析

這是一首在東漢末年動盪歲月中的相思亂離之歌。儘管在流傳過程中失去了作者的名字,但「情真、景真、事真、意真」(陳繹《詩譜》),讀之使人悲感無端,反覆低徊,為女主人公真摯痛苦的愛情呼喚所感動。

首句五字,連疊四個「行」字,僅以一「重」字綰結。「行行」言其遠,「重行行」極言其遠,兼有久遠之意,翻進一層,不僅指空間,也指時間。於是,復沓的聲調,遲緩的節奏,疲憊的步伐,給人以沉重的壓抑感,痛苦傷感的氛圍,立即籠罩全詩。「與君生別離」,這是思婦「送君南浦,傷如之何」的回憶,更是相思之情再也壓抑不住發出的直白的呼喊。詩中的「君」,當指女主人公的丈夫,即遠行未歸的遊子。

與君一別,音訊茫然:「相去萬餘裡」。相隔萬里,思婦以君行處為天涯;遊子離家萬里,以故鄉與思婦為天涯,所謂「各在天一涯」也。「道路阻且長」承上句而來,「阻」承「天一涯」,指路途坎坷曲折;「長」承「萬餘裡」,指路途遙遠,關山迢遞。因此,「會面安可知」!當時戰爭頻仍,社會動亂,加上交通不便,生離猶如死別,當然也就相見無期。

然而,別離愈久,會面愈難。詩人在極度思念中展開了豐富的聯想:凡物都有眷戀鄉土的本性:「胡馬依北風,越鳥巢南枝。」飛禽走獸尚且如此,何況人。這兩句用比興手法,突如其來,效果遠比直說更強烈感人。表面上喻遠行君子,說明物尚有情,人豈無思的道理,同時兼暗喻思婦對遠行君子深婉的戀情和熱烈的相思:胡馬在北風中嘶鳴了,越鳥在朝南的枝頭上築巢了,遊子啊,你還不歸來啊!「相去日已遠,衣帶日已緩」,思婦說:自別後,我容顏憔悴,首如飛蓬,自別後,我日漸消瘦,衣帶寬鬆,遊子啊,你還不歸來啊!正是這種心靈上無聲的呼喚,才越過千百年,贏得了人們的曠世同情和深深的惋歎。

如果稍稍留意,至此,詩中已出現了兩次「相去」。第一次與「萬餘裡」組合,指兩地相距之遠;第二次與「日已遠」組合,指夫妻別離時間之長。相隔萬里,日復一日,是忘記了當初旦旦誓約,還是為他鄉女子所迷惑,正如浮雲遮住了白日,使明淨的心靈蒙上了一片雲翳。「浮雲蔽白日,遊子不顧反」,這使女主人公忽然陷入深深的苦痛和彷惶之中。詩人通過由思念引起的猜測疑慮心理「反言之」,思婦的相思之情才愈顯刻骨,愈顯深婉、含蓄,意味不盡。

猜測、懷疑,當然毫無結果;極度相思,只能使形容枯槁。這就是「思君令人老,歲月忽已晚。」「老」,並非實指年齡,而指消瘦的體貌和憂傷的心情,是說心身憔悴,有似衰老而已。「晚」,指行人未歸,歲月已晚,表明春秋忽代謝,相思又一年,暗喻女主人公青春易逝,坐愁紅顏老的遲暮之感。

坐愁相思了無益,與其憔悴自棄,不如努力加餐,保重身體,留得青春容光,以待來日相會。故詩最後說:「棄捐勿復道,努力加餐飯。至此,詩人以期待和聊以自慰的口吻,結束了她相思離亂的歌唱。

詩中淳樸清新的民歌風格,內在節奏上重疊反覆的形式,同一相思別離用或顯、或寓、或直、或曲、或托物比興的方法層層深入,「若秀才對朋友說家常話」式單純優美的語言,正是這首詩具有永恆藝術魅力的所在。而首敘初別之情——次敘路遠會難——再敘相思之苦——末以寬慰期待作結。離合奇正,現轉換變化之妙。不迫不露、句意平遠的藝術風格,表現出東方女性熱戀相思的心理特點。