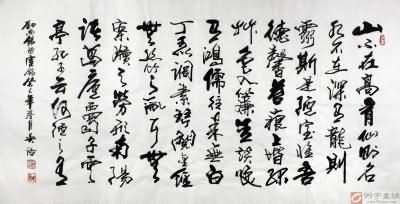

《李氏山房藏書記》

(1)象犀珠玉怪珍之物,有悅於人之耳目,而不適於用。金石、草木、絲麻、五穀、六材,有適於用而用之則弊,取之則竭。悅於人之耳目而適於用,用之而不弊、取之而不竭,賢不肖之所得各因其才,仁智之所見各隨其分,才分不同而求無不獲者,惟書□!

(2)自孔子聖人,其學必始於觀書。當是時,惟周之柱下史1老聃為多書。韓宣子適魯,然後見《易象》與《魯春秋》。季札聃於上國2,然後得聞風、雅、頌。而楚獨有左史倚相3,能讀三墳、五典、八索、九丘。士之生於是時,得見「六經」者蓋無幾,其學可謂難矣!而皆習於禮樂,深於道德,非後世君子所及。自秦漢以來,作者益眾,紙與字畫日趨於簡便,而書益多,士莫不有,然學者益以苟簡,何哉?余猶及見老儒先生,自言其少時,欲求《史記》、《漢書》而不可得;幸而得之,皆手自書,日夜誦讀,惟恐不及。近歲市人轉相摹刻,諸子百家之書,日傳萬紙。學者之於書,多且易致如此,其文詞學術,當倍蓰4於昔人;而後生科舉之士,皆束書不觀,游談無根,此又何□?

(3)余友李公擇,少時讀書於廬山五老峰下白石庵之僧捨。(A)公擇既去,而山中之人思之,指其所居為李氏山房。藏書凡九千餘卷。公擇既已涉其流,探其源,采剝其華實,而咀嚼其膏味,以為己有,發於文詞,見於行事,以聞名於當世矣。而書固自如也,未嘗少損。將以遺來者,供其無窮之求,而各足其才分之所當得。是以不藏於家,而藏於其故所居之僧捨,此仁者之心也。

(4)余既衰且病,無所用於世,惟得數年之閒,盡讀其所未見之書,而廬山固所願游而不得者。蓋將老焉,盡發公擇之藏,拾其餘棄以自補,庶有益乎?而公擇求余文以為記,乃為一言,使來者知昔之君子見書之難,而今之學者有書而不讀為可惜也。

【注】 1柱下史:掌管王室藏書的官。老聃曾任東周王室柱下史。2上國:中原地區的諸侯國,此指魯國。3倚相:春秋時楚國的史官。周代史官分左史、右史。4倍蓰:超過數倍。蓰,本意為五倍,此處泛指。

象牙、犀角、珍珠、寶玉等奇異珍貴之物,能讓人看了感到愉悅,然而不適於實用。金、石、草、木、絲、麻、五穀、六材,能適於實用,但用過就敗壞,索取就窮盡。能讓人看了感到愉悅,而又適於實用;用它而不壞,取它而不盡;賢和不賢的收穫,各憑他們的才華;仁者和智者的見解,各隨他們的天分;儘管才華天分各不相同,然而只要求取就沒有人無收穫的,只有書啊!

孔子這樣的聖人,他的學習一定從讀書開始。在這個時候,只有周朝的柱下史老聃掌管很多書。韓宣子到魯國,然後見到《易象》和《魯春秋》。季札被中原諸侯國邀請,然後才能聽到《詩經》的風、雅、頌。而楚國只有左史倚相,能讀到《三墳》《五典》《八索》《九丘》。讀書人生在這個時代,能見到《六經》的大概沒有多少,他們的學習可說是很困難的。然而他們對禮樂都很熟悉,道德修養都很深厚,不是後代的君子所能趕上的。

從秦漢以來,寫文章的人更多,造紙方法和文字筆畫一天比一天趨向簡便,而書也更多,世人沒有誰不擁有,然而學習的人愈加地馬虎不認真,什麼道理呢?我還趕上看見老儒先輩,自稱他們年輕時,要想求取《史記》《漢書》而不能得到,僥倖得到了,都親手抄寫,日夜誦讀,惟恐來不及讀。近年書商輾轉翻刻,諸子百家的書,一天要流傳一萬張紙,書對學習的人來說,多而且容易獲取到這樣的地步,他們的文章學術,理應超過前人好多倍,然而年輕的科舉士子,都把書捆起來不讀,談吐沒有根底,這又是什麼道理呢?

我的朋友李公擇,年輕時在廬山五老峰下白石庵的僧房中讀書。公擇離開後,山中人懷念他,把他住過的僧房命名為「李氏山房」,藏書共九千多卷。公擇涉獵其流,探索其源以後,吸取它們的精華,咀嚼它們的韻味,而轉化為自己的學養,表述在文章上,落實在行動上,而在當代出名了。然而書還是和先前一樣,未曾稍有損壞。他將它贈送給後來之人,供他們無窮無盡地索求,而滿足不同才分的人各自相應的需求。因此不把書藏在家中,而藏在先前所居的僧房。這是仁者的心思啊!

我既衰弱又生病,沒有什麼可被世人利用,希望能有數年的空閒,全部讀完那些未曾見過的書。而廬山本來想去遊覽但不能成行,(如能成行)恐怕我將終老在那裡了。我將全部打開公擇的藏書,拾取他丟棄的書來充實自己,或許有益吧?公擇要求我寫篇文章以作藏書記,於是替他寫了幾句,讓後來主人知道從前君子讀書的困難,而現在求學的人有書卻不讀是可惜的。