釵頭鳳·世情薄

唐琬

系列:宋詞三百首

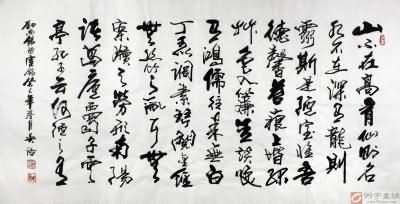

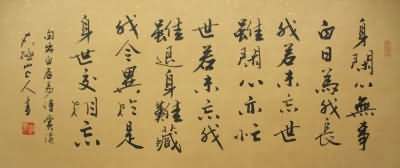

釵頭鳳·世情薄

世情薄,人情惡,雨送黃昏花易落。曉風乾,淚痕殘。欲箋心事,獨語斜闌。難,難,難!

人成各,今非昨,病魂常似鞦韆索。角聲寒,夜闌珊。怕人尋問,咽淚裝歡。瞞,瞞,瞞!

簡析

唐琬這首詞,是對陸游所作的《釵頭鳳》詞的呼應。在唐琬看來,世道人情是那樣的險惡,一條封建禮法就把她和陸游這對恩愛夫妻活活拆散。遭受打擊的她猶如風雨黃昏中的殘花。滿腹心事無處訴說,只能忍受無奈和痛恨。此時唐琬,猶如鞦韆架上的繩索,飄飄蕩蕩,無法把握自己的命運。而更為不幸的是,改嫁後,連表達的自由也沒有了。長夜無眠,角聲淒涼,欲訴痛苦,只能強作顏笑。

賞析

唐琬是我國歷史上常被人們提起的美麗多情的才女之一。她與大詩人陸游喜結良緣,夫婦之間伉儷相得,琴瑟甚和。這實為人間美事。遺憾的是身為婆婆的陸游母親對這位有才華的兒媳總是看不順眼,硬要逼著陸游把他相親相愛的她給休了。陸游對母親的干預採取了敷衍的態度;把唐琬置於別館,時時暗暗相會。不幸的是,陸母發現了這個秘密,並採取了斷然措施,終於把這對有情人拆散了。有情人未成終生的眷屬,唐琬後來改嫁同郡宗人趙士程,但內心仍思念陸游不已。在一次春遊之中,恰巧與陸游相遇於沈園。唐琬徵得趙士程同意後,派人給陸游送去了酒餚。陸游感念舊情,悵恨不已,寫了著名的《釵頭鳳》詞以致意。唐琬則以此詞相答。

詞的上片交織著十分複雜的感情內容。「世情薄,人情惡」兩句,抒寫了對於在封建禮教支配下的世故人情的憤恨之情。「世情」所以「薄」,「人情」所以「惡」,皆因「情」受到封建禮教的腐蝕。《禮記·內則》云:「子甚宜其妻,父母不悅,出。」陸母就是根據這一條禮法,把一對好端端的恩愛夫妻拆散了。用「惡」、「薄」兩字來抨擊封建禮教的害人本質,極為準確有力,作者對於封建禮教的深惡痛絕之情,也借此兩字得到了充分的宣洩。「雨送黃昏花易落」,採用象徵的手法,暗喻自己備受摧殘的悲慘處境。陰雨黃昏時的花,原是陸游詞中愛用的意象。其《卜算子曾藉以自況。唐琬把這一意象吸入己作,不僅有自悲自悼之意,而且還說明了她與陸游心心相印,息息相通。「曉風乾,淚痕殘」,寫內心的痛苦,極為深切動人。被黃昏時分的雨水打濕的了花花草草,經曉風一吹,已經干了,而自己流淌了一夜的淚水,至天明時分,猶擦而未干,殘痕仍在。這是多麼的痛心啊!以雨水喻淚水,在古代詩詞中不乏其例,但以曉風吹得干雨水來反襯手帕擦不干淚水,藉以表達出內心的永無休止的悲痛,這無疑是唐琬的獨創。「欲箋心事,獨語斜闌」兩句是說,她想把自己內心的別離相思之情用信箋寫下來寄給對方,要不要這樣做呢?她在倚欄沉思獨語。「難、難、難!」均為獨語之詞。由此可見,她終於沒有這樣做。只因封建禮教的殘酷不仁。這一疊聲的「難」字,由千種愁恨,萬種委屈合併而成,因此似簡實繁,以少總多,既上承開篇兩句而來,以表現出處此衰薄之世做人之難,做女人之更難;又開啟下文,以表現出做一個被休以後再嫁的女人之尤其難。

過片「人成各,今非昨,病魂常似鞦韆索」,這三句藝術概括力極強。「人成各」是就空間角度而言的。作者從陸游與自己兩方面設想:自己在橫遭離異之後固然感到孤獨,而深深愛著自己的陸游不也感到形單影隻嗎?「今非昨」是就時間角度而言的。其間包含著多重不幸。從昨日的美滿婚煙到今天的兩地相思,從昨日的被迫離異到今天的被迫改嫁,這是多麼不幸!但不幸的事兒還在繼續:「病魂常似鞦韆索。」說「病魂」而不說「夢魂」,顯然是經過考慮的。夢魂夜馳,積勞成疾,終於成了「病魂」。昨日方有夢魂,至今日卻只剩「病魂」。這也是「今非昨」的不幸。更為不幸的是,改嫁以後,竟連悲哀和流淚的自由也喪失殆盡,只能在晚上暗自傷心。「角聲寒,夜闌珊,怕人尋問,咽淚裝歡」四句,具體傾訴出了這種苦境。「寒」字狀角聲之淒涼怨慕,「闌珊」狀長夜之將盡。這是徹夜難眠的人方能感受得如此之真切。

大凡長夜失眠,愈近天明,心情愈感煩躁,而此詞中的女主人公不僅無暇煩躁,反而還要嚥下淚水,強顏歡笑。其心境之苦痛可想而知。結句以三個「瞞」字作結,再次與開頭相呼應。既然可惡的封建禮教不允許純潔高尚的愛情存在,那就把它珍藏在心底吧!因此愈瞞,愈能見出她對陸游的一往情深和矢志不渝的忠誠。

與陸游的原詞比較而言,陸游把眼前景、見在事融為一體,又灌之以悔恨交加的心情,著力描繪出一幅淒愴酸楚的感情畫面,故頗能以特有的聲情見稱於後世。而唐琬則不同,她的處境比陸游更悲慘。自古「愁思之聲要妙」,而「窮苦之言易好也」(韓愈《荊潭唱和詩序》)。她只要把自己所遭受的愁苦真切地寫出來,就是一首好詞。因此,此詞純屬自怨自泣、獨言獨語的感情傾訴,主要以纏綿執著的感情和悲慘的遭遇感動古今。兩詞所採用的藝術手段雖然不同,但都切合各自的性格、遭遇和身份。可謂各造其極,俱臻至境。合而讀之,頗有珠聯璧合、相映生輝之妙。

世傳唐琬的這首詞,在宋人的記載中只有「世情薄,人情惡」兩句,並說當時已「惜不得其全闋」(詳陳鵠《耆舊續聞》卷十)。此詞最早見於明代卓人月所編《古今詞統》卷十及清代沈辰垣奉敕編之《歷代詩餘》卷一一八所引誇娥齋主人說。由於時代略晚,故俞平伯懷疑這是後人依據殘存的兩句補寫而成。