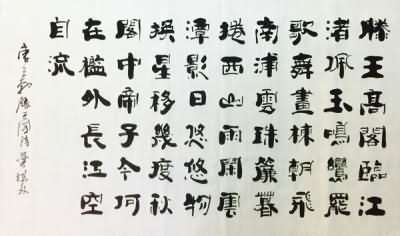

菩薩蠻令·金陵懷古

康與之

系列:詠史懷古詩大全

菩薩蠻令·金陵懷古

龍蟠虎踞金陵郡。古來六代豪華盛。縹鳳不來游。台空江自流。下臨全楚地。包舉中原勢。可惜草連天。晴郊狐兔眠。

賞析

宋廷南遷,圍繞定都問題,有過一段時期的爭論。

建炎三年(1129)二月,帝在鎮江。當時金軍正擬渡江南下,帝召從臣問計,王淵以杭州有重江之險,主張逃往杭州。高宗畏敵如虎,此話正中下懷。張邵上疏曰:「今縱未能遽爭中原,宜進都金陵,因江、淮、蜀、漢、閩、廣之資,以圖恢復。」帝不聽,去了杭州。紹興六年(1136)七月,張浚上奏曰:「東南形勝莫重於建康(即金陵),實為中興根本,且使人主居此,北望中原,常懷憤惕,不敢暇逸。而臨安(即杭州)僻在一隅,內則易生玩肆,外則不足以號召遠近,系中原之心。請臨建康,撫三軍,以圖恢復。」這一回因形勢好轉,即於次年移蹕金陵。但八年回杭州。張守諫曰:「建康自六朝為帝王都,氣象雄偉,且據都會以經理中原,依險阻以捍御強敵。陛下席未及暖,今又巡幸,百司六軍有勤動之苦,民力邦用有煩費之憂。願少安於此,以系中原民心。」然而高宗正一心與金人議和不以收復北方失地為大業,執意定都杭州。同年,宋金簽訂了「紹興和議」,自此南宋都定臨安。(見《宋史紀事本末》卷六十三《南遷定都》)康與之此詞,正即作於這一歷史時期。名曰「懷古」,實是「傷今」,是針對當時南宋小朝廷奉行逃跑和妥協政策而發的扼腕之歎。

上闋思接千載,寫歷史長河中的金陵。金陵群山屏障,大江橫陳,是東南形勝之地,自三國吳孫權建都於此,歷東晉、宋、齊、梁、陳,六朝為帝王之宅,豪華競逐,盛極一時。起二句,即概述那一段燦爛輝煌的往事,以先聲奪人。「龍蟠虎踞」四字用典,漢末諸葛亮出使東吳,睹金陵(時稱秣陵)山阜,有「鍾山龍蟠,石頭虎踞」之見,見《太平御覽。州郡部。敘京都》引晉張勃《吳錄》。南京山川雄偉人事繁華,可謂珠聯璧合,相得益彰。然而,宇宙無窮,山川長在;盈虛有數,人事不居。三百餘年在永恆的歷史面前只是彈指一瞬。隨著政權更迭,國都無移,金陵的繁華已成古跡。「縹鳳」二句,情緒陡落千丈,與後蜀歐陽炯《江城子》(晚日金陵岸草平)之所謂「六代繁華,暗逐逝波聲」、「北宋王安石《桂枝香·金陵懷古》之所謂六朝舊事隨流水」同一感慨。由字面可看出,明顯是化用李白《登金陵鳳凰台》詩:「鳳凰台上鳳凰游,鳳去台空江自流。」縹鳳,淡清色的鳳鳥。鳳凰台,故址在今南京花盝岡。南朝宋文帝元嘉十六年(439),有三鳥翔集於此,狀如孔雀,五色文彩,鳴聲諧和,眾鳥群至,遂築此台以紀其瑞。見宋樂史《太平寰宇記·江南東道·升州·江寧縣》。由於李白詩為人們所熟知,而讀者不難聯想而及同詩中「吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘」等名句,局部返觀為整體,十個字帶出了一連串意境,當年「豪華」之盛,今日蕭瑟之衰,種種畫面遂一而過。且「龍蟠虎踞」云云以「山」起,「台空江流」云云以「水結」針縷亦極周到。

題面「金陵懷古」之意,上闋四句已足。然詞人之用心原不在「發思古之幽情」,為「懷古」而「懷古」,「懷古」的目的是為了「傷今」,故下闋即轉入此旨。「下臨」二句,視通萬里,置金陵於有利戰略地位。「全楚地」,語見唐劉長卿《長沙館中與郭夏對雨》詩「雲橫全楚地」,泛指長江中游地區。春秋戰國時,此系楚國的腹地,故雲。「包舉」,包抄而攻取。二句說金陵為長江下游的戰略要地,與長江中游諸重鎮共同構結成包抄中原的態勢。按當時軍事方略,南宋如欲北伐收復中原失地,可於長江中、下游兩路出兵,一路自鄂州(今武漢市一帶)出荊襄,直趨河路;一路自金陵等地出淮南,迂迴山東。倘若更置一軍自漢中出,攻取關陝,三路進擊,則尤佳。詞人能夠高度評價金陵在北伐事業中所佔據的重要戰略地位,見識卓越前引張邵、張浚、張守之奏議,與康與之此詞,或為政治家之言論,或為文學家之筆墨,都代表著當時的軍心、民心。南宋愛國詞,與民族、人民的願望息息相通。行文至此,詞情再度振起。可是,「事無兩樣人心別」(辛棄疾《虞美人。同父見和再用前韻》),以高宗為首的南宋統治集團只知向金人屈膝求和,不知利用民眾力量。他們龜縮在浙東一隅,視長江天險為第二道院牆,不去利用金陵的戰略位置。

面對這一冷酷的現實,詞人的激情不禁再一次跌到冰點。「可惜草連天,晴郊狐兔眠!」一聲長吁,包含著多麼沉重的失望與痛苦啊。作為南宋臣民,詞人不可能直言不諱地去批揭那龍喉下的逆鱗,然而他已經形象地告訴後人,南宋統治者的膽識,在六朝之下!東晉以迄梁陳,文治武功雖不甚景氣,畢竟尚有勇氣定都金陵,與北方抗衡,未至於躲得那麼遠呢。

此詞的特點是,上下八句,兩兩相形,共分為四個層次,呈現為「揚——抑——揚——抑」的大起大落,這種章法與詞人懷古傷今時起伏的心潮吻合無間。

由起句的「龍蟠虎踞」到收句的「孤臥兔眠」,兩組意象遙遙相對,亦是匠心所在。其意蓋從北周庚信《哀江南賦》「昔之虎踞龍盤,加以黃旗紫氣,莫不隨狐兔而窟穴,與風塵而殄瘁」云云化出,更為簡潔。龍虎地而無有龍騰虎擲的形象,卻成為狐兔之樂園,此情此景,本身即是莫大的諷刺,不必更著一字,讀者已隨詞人作喟然之浩歎矣。