息辯三六

考察一個人最有效的方法是看他怎麼做而不是看他怎麼說。齊威王根據即墨大夫和東阿大夫的政績來評價他們的才能、人品,從而不受左右親信的欺騙,使齊國大治。而歷史上的許多帝王卻只根據臣下的巧詐之言來用人,所以朝政昏亂,自身也深受其害。這就從正反兩面論證了這種考察方法的正確性。這對我們的用人方針也有頗啟迪和借鑒作用。

【經文】

[議曰:「夫人行皆蓍於跡,以本行而征其跡,則善惡無所隱矣。夫辯者焉能逃其詐乎?]

【譯文】

[趙子議論說:人的品行都會有跡象顯示出來,根據一個人的根本品質並參驗他辦事的跡象,那麼是善是惡就無法掩飾了。即使能言善辯,也無法用詭詐的手段掩飾他不善的本質。]

【經文】

《中論》曰:「水之寒也,火之熱也,金石之堅剛也,彼數物未嘗有言,人莫不知其然者,信著乎其體。」[故曰:使吾所行之信如彼數物,誰其疑之?

今不信吾之所行,而怨人之不信也。惑亦甚矣。]故知行有本,事有跡。審觀其體,則無所竄情。

何謂行本?孔子曰:「立身有義矣,而孝為本;喪紀有禮矣,而哀為本;戰陣有列矣,而勇為本。」太公曰:「人不盡力,非吾人也;吏不平潔愛人,非吾吏也。宰相不能富國強兵,調和陰陽,安萬乘之主,簡練群臣,定其名實,明其令罰,非吾宰相。」此行本者也。

何為事跡?昔齊威王召即墨大夫而語之曰:「自子之居即墨也,毀日至,然吾使人視即墨,田野辟,人民給,官無留事,東方以寧。是子不事我左右以求譽也。」封之萬家。召阿大夫而語之曰:「自夫子之守阿也,譽日聞。

然吾使人視阿,田野不辟,人民貧苦。趙攻甄,子不能救。魏取薛陵,子不能知。是子常以幣事吾左右,以求譽也。」是日烹阿大夫及左右常譽之者,齊國大理。

漢元帝時,石顯專權。京房宴見,問上曰:「幽厲之君何以危?所任者何人也?」上曰:「君不明而所任巧佞。」房曰:「知其巧佞而用之也?將以為賢?」上曰:「賢之。」房曰:「然則今何以知其不賢也?」上曰:「以其時亂而君危知之。」[房曰:「齊桓公、秦二世亦嘗聞此君而非笑之。然則任豎刁、趙高,政治日亂,盜賊滿山。何不以幽厲卜之而覺悟乎?」上曰:

「惟有道者,能以往知來耳。」房曰:「夫前世二君亦皆然耳,臣恐後之視今,如今之視前也。」]此事跡者也。

言之,夫立身從政,皆有本矣;理亂能否,皆有跡矣。若操其本行,以事跡繩之,譬如水之寒、火之熱,則善惡無所逃矣。

【譯文】

《中論》上說:「水是涼的,火是熱的,金石是堅硬的,這幾種東西並未自己標榜,可是人們沒有不瞭解它們確是哪樣性質的。這是什麼原因呢?

它的標記就附在它本身上面。」[所以說,假如我的所作所為誠如那幾種東西一樣,誰還會懷疑我的品行呢?如今人們不相信我的品行,卻埋怨別人不相信自己,真是糊塗極了。]由此即可明白,立身有根本可察,做事有跡象可尋,只要仔細觀察,那就誰也無法掩飾其真相了。

什麼叫立身根本呢?孔子說:「立身處世有一定的準則,而孝敬父母是根本;喪葬有一定的禮儀,哀痛是根本;戰陣有一定的排列方式,但以勇敢為根本。」姜太公說:「人民不盡力務家,不是我的人民;官吏不公平廉潔、愛護百姓,就不是我的官吏;宰相不能富國強兵,調合陰陽四時,使國君安居王位,不能選拔訓練群臣,使其名實相符,法令彰明、賞罰得當,就不是我的宰相。」這就是立身根本。

什麼是做事的跡象?過去齊威王召見即墨大夫,對他說:「自從你到了即墨任職以後,說你壞話的每天都有。可是我派人去巡視即墨,看到荒地都開墾出來了,人民豐衣足食,官府沒有積壓的工作,東方一帶因此寧靜安定。

這是因為你不花錢收買我身邊的親信以求榮譽啊。」因而將萬家封給即墨大夫做采邑。又召見東阿大夫,對他說:「自從先生做東阿太守後,每天都能聽到的人說你的好話。然而我派人巡視東阿,只見到處荒蕪,百姓貧困。趙國攻打甄城,你不能救助;衛國攻取薛陵,你竟然不知道。這是你常用錢收買我身邊的親信,以求得榮譽啊。」當天,便烹殺了東阿大夫和身邊親信中說東阿大夫好話的人。齊國因此而治理得井井有條。

漢元帝時,石顯專權,京房私下進見皇帝,問漢元帝說:「周幽王和周厲王時,國家怎麼陷入危機的呢?他們信任的是些什麼人呢?」元帝說:「君主不英明,信任的都是些投機取巧、吹吹拍拍的人。」京房說:「是明知他們投機取巧、吹吹拍拍還要任用他們呢?還是認為他們有才能才用他們呢?」元帝說:「是認為他們有才能。」京房說:「那麼如今怎麼知道他們不賢呢?」元帝說:「根據當時社會混亂,君主的地位受到危脅的情況知道的。」[京房說:「齊桓公、秦二世也曾聽到過這樣的道理,但他們卻嘲笑幽王、厲王的糊塗。然而他們仍然任用了豎刁、趙高這樣的狡詐之徒,結果國家政治一天比一大昏亂,造反的人滿山遍野。為什麼他們不能以幽王、厲王作為前車之鑒,從而覺悟到自己用人之非呢?」元帝說:「只有懂得大道的人,才能鑒過去以知未來啊。」京房說:「陛下看現在的朝政是清明呢而是昏亂?」元帝說:「也是非常昏亂的。」京房:「如今受信任重用的是些什麼人呢?」元帝說:「有幸的是現在被任用的石顯比豎刁、趙高他們好。我認為朝政的昏亂責任不在他。」京房曰:「前世的齊桓公、秦二世也是這樣認為的。我恐怕將來的人看現在的情形就如同我們看過去的情形是一樣的。」]

這就是凡事必有跡象表現出來的道理。

由此說來,立身也好,從政也好,都有一個最根本的準則。政治清明或昏亂,人是否有才能也都有跡象表現出來。如果能把持住根本,以辦事的跡象作為考核的依據,那麼就像水是涼的、火是熱的一樣,人的善惡就無法掩飾了。

【按語】

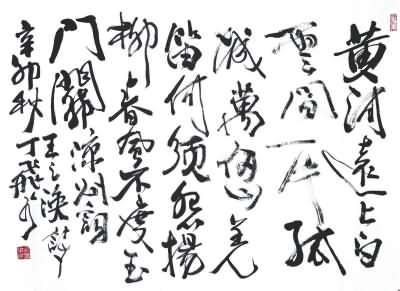

對人的認識,比對物的認識難得多。因為物不會作假,不會演戲,而人,由於種種原因,學會虛假做作是人生必需的一課,太真、太實必定會被現實碰得頭破血流。假戲真作、真戲假作、真假合作..看得人眼花撩亂,莫辨真偽。難怪曹雪芹感歎不已:

假作真時真亦假。但人的真實面目是否就不能認識了呢?否,還是可以認識的,因為不管如何會演戲,演員總會有卸妝下台的時俟,如梅蘭芳在戲台上是天女、是林黛玉,一下台還是一個堂堂五尺鬚眉;袁世海上台是曹操,蓋叫天上台是武松,下台還是袁世海、蓋叫天。要看演員卸妝下台的真面孔,有兩個辦法,一是時間。有詩云:「周公恐懼流言日,王莽謙恭禮下時。若使當時身便死,一生真偽有誰知。」其實就是當時身死,蓋棺不能定論,歷史還是會還他以本來面目的。君不見彭德情乎?死時身上還有那麼多污水,可他的歷史形象卻是無比聖潔的。第二個辦法更省事一些,就是見真招,不管戲台上武松多麼威風,只要放一隻真老虎到台上去,你就是給他喝三十六碗酒也全不濟事。

這使筆者想起前些年一個熱門話題,一些真真假假的千里馬在報刊、雜誌上呼喚伯樂,因為「千里馬常有而伯樂不常有」,所以假千里馬還是可以享受精飼料,真千里馬卻只好仍然拉車爬坡。其實,要真想分清誰是千里馬,何必非有伯樂不可,只要放在同一起跑線上,加上一鞭,是馬是驢連小孩子也不會弄錯的。筆者又想到這些年的考評:幹部自評、互評、群眾評議、面對面、背對背、統計、造冊、輸計算機,真是搞得煞有介事,其實仍然是在嚴肅認真地演戲而已。看一個幹部是否廉潔,是否稱職,哪要那麼複雜,只要把他和老婆、兒子的衣、食、住、行和他治下老百姓的衣、食、住、行比一比,就什麼都清楚了。這就是所謂「息辨」。