量過三七

人的品類不同,所犯錯誤的性質也不一樣。一般說來,對賢者的責備要嚴,對一般人的錯誤責備要寬。如孔子批評管仲,正是由於把他當做一流人才來看,才惋惜他沒能成就更大的事業。對一般人如果像要求賢者那樣,那普通人就沒有一點可取之處了。

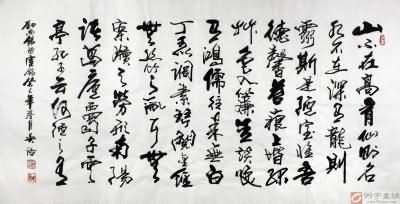

【經文】

[議曰:楊惲書云:「明明求仁義,常恐不能化人者,士大夫之行也。皇皇求財利,常恐遺之者,庶人之行也。今奈何以士大夫之行而責僕哉?」此量過者也。]

【譯文】

[趙子議論說:漢代楊惲在寫給孫惠宗的信中說:「努力追求仁義,常怕不能教化百姓,那是士大夫的事;急急忙忙追求財富,常怕求不到,那是老百姓的事。你為什麼用士大夫的標準責備我呢?」這就是衡量過錯要有不同的標準的道理。]

【經文】

孔子曰:「人之過也,各於其黨,觀過斯知仁矣。」[黨,黨類也。小人不能為君子之行,非小人之過當恕而勿責之也。]何以言之?太史公云:「昔管仲相齊,九合諸侯,一匡天下。然孔子小之曰:『管仲之器小哉!豈不以周道衰,桓公既賢,而不勉之至王,乃稱霸哉?』」[議曰:夔、龍、稷、契,王者佐也,狐偃、舅犯,霸者佐也。孔子稱:「微管仲,吾其被發左衽矣。」

是奇管仲有王佐之材矣。夫有王佐之才而為霸者之政,非小器而何?由是觀之,孔子以管仲為夔、龍、稷、契之黨而觀過也。]

虞卿說魏王曰[虞卿說春申君伐燕以定身封,然楚之伐燕,路由於魏,恐魏不聽,虞卿為春申君說魏君假道也。]:「夫楚亦強大矣,天下無敵,乃且攻燕。」魏王曰:「向也子云『天下無敵』,今也子云『乃且攻燕』者,何也?」對曰:「今謂馬多力則有之矣,若曰勝千釣則不然者,何也?夫千鈞非馬之任也。今謂楚強大則有矣,若夫越趙魏而開兵於燕,則豈楚之任哉?」

由是觀之,夫管仲九合諸侯,一匡天下,而孔子小之;楚人不能伐燕,虞卿反以為強大,天下無敵,非詭議也,各從其黨言之耳。不可不察。

【譯文】

孔子說:「人是各種各樣的,人的錯誤也是各種各樣的。什麼樣的人就犯什麼樣的錯誤。仔細考察某人所犯的錯誤,就知道他是什麼樣的人了。」

[黨,就是品類。小人不能做君子事,當然不會犯君子所犯的錯誤。這並不是說小人犯錯誤就該寬恕,不要責備。]為什麼這樣說呢?司馬遷說:「過去管仲輔佐齊桓公,九次主持與諸侯的會盟,使天下得以匡正,可孔子還是小看他,曾說:『管仲的器量狹小得很哪!』因為他沒有努力輔佐齊桓公成就王業,卻只成就了霸業。」[夔、龍、稷、契(虞舜的臣子),這是天子的輔佐,狐偃、舅犯(晉文公重耳的臣子)是霸主的輔佐。孔子曾稱讚管仲說:「假如沒有管仲,我們就會被夷狄之國所滅,恐怕我們早已成了野蠻人了。」這是為孔子覺得管仲有王佐之材,卻只輔佐齊桓公成就了霸業,不是器量狹小又是什麼呢?由此看來,孔子是把管仲當做夔、龍、稷、契一流人來看的,才批評他器量狹小。]

虞卿在遊說魏王時說[虞卿本來是先勸春申君攻打燕國,以求取自身的封賞。但楚國若攻打燕國,必須通過魏國。虞卿怕魏國不准楚軍通過,才去遊說魏王借取通道的]:「楚國可是很強大的,可以說天下無敵。他即將攻打燕國。」魏王說:「你剛才說楚國天下無敵,現在又說即將攻打燕國,這是什麼意思?」虞卿回答說:「假如有人說馬很有力氣,這是對的,但假如有人說馬能馱動千鈞的重量,這是不對的。為什麼呢?因為千鉤之重,不是馬能馱起來的。現在說楚國強大是對的,假如說楚國能夠越過趙國和魏國去和燕國開戰,那豈是楚國能做到的呢?」

由此看來,管仲九次主持諸侯會盟,而孔子還小看他;楚國不能越過魏國去攻打燕國,虞卿反而認為楚國強大,這並不是不負責的說法,而是根據他們各自品類來說的。這是不能不弄清楚的。

【按語】

苛求賢者,是對賢者的愛護。因為賢者總是有一定聲望和地位的人,因而也是人們注意的對象,一舉一動都對普通人產生較大的影響。但中國傳統中卻有與之相反的現象,即為尊者諱。勢位一尊,就成了聖人,錯誤都是別人犯的,而功德都是尊者一人所為。然而一旦倒台,就又成了千人唾罵、遺臭萬年的獨夫民賊。所以為尊者諱的人,其實恰恰是尊者的掘墓人。這就是魯迅所說的捧殺。所以筆者認為,對尊者也應如對賢者一樣,要求嚴一些,即使對他個人來講也是好事。而對待普通人,則不妨寬容一些。人非聖賢,孰能無過?過而能改,善莫大焉。寬容,就是寬容別人的毛病、缺點,乃至錯誤。寬容和你意見相反的事,你看不順眼的那些人。如果沒毛病,對你隨聲附合,你怎麼看怎麼舒心,還用得著寬容嗎?