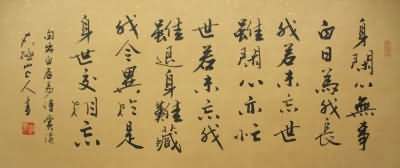

韓愈 答李翊書

韓愈

系列:唐宋八大家文選

韓愈 答李翊書

【原文】

六月二十六日,愈白1。李生足下2:

生之書辭甚高,而其問何下而恭也。能如是,誰不欲告生以其道?

道德之歸也有日矣,況其外之文乎?抑愈所謂望孔子之門牆而不入於其宮者3,焉足以知是且非邪?雖然,不可不為生言之。

生所謂「立言」者,是也;生所為者與所期者,甚似而幾矣。抑不知生之志:蘄勝於人而取於人邪4?將蘄至於古之立言者邪?蘄勝於人而取於人,則固勝於人而可取於人矣!將蘄至於古之立言者,則無望其速成,無誘於勢利,養其根而俟其實5,加其膏而希其光。根之茂者其實遂,膏之沃者其光曄6。仁義之人,其言藹如也7。

抑又有難者。愈之所為,不自知其至猶未也;雖然,學之二十餘年矣。始者,非三代兩漢之書不敢觀,非聖人之志不敢存。處若忘,行若遺,儼乎其若思,茫乎其若迷。當其取於心而注於手也,惟陳言之務去8,戛戛乎其難哉9!其觀於人,不知其非笑之為非笑也。如是者亦有年,猶不改。然後識古書之正偽,與雖正而不至焉者,昭昭然白黑分矣,而務去之,乃徐有得也。

當其取於心而注於手也,汩汩然來矣十。其觀於人也,笑之則以為喜,譽之則以為憂,以其猶有人之說者存也。如是者亦有年,然後浩乎其沛然矣。吾又懼其雜也,迎而距之,平心而察之,其皆醇也,然後肆焉。雖然,不可以不養也,行之乎仁義之途,游之乎《詩》《書》之源,無迷其途,無絕其源,終吾身而已矣。

氣,水也;言,浮物也。水大而物之浮者大小畢浮。氣之與言猶是也,氣盛則言之長短與聲之高下者皆宜。雖如是,其敢自謂幾於成乎?雖幾於成,其用於人也奚取焉?雖然,待用於人者,其肖於器耶?用與捨屬諸人。君子則不然。處心有道,行己有方,用則施諸人,捨則傳諸其徒,垂諸文而為後世法。如是者,其亦足樂乎?其無足樂也?

有志乎古者希矣,志乎古必遺乎今。吾誠樂而悲之。亟稱其人,所以勸之,非敢褒其可褒而貶其可貶也。問於愈者多矣,念生之言不志乎利,聊相為言之。愈白。

【註釋】

1白:告訴。

2足下:對對方的尊稱。

3抑:可是。

4蘄(qi):通「祈」,希望。

5俟:等待。

6曄:明亮。

7藹如:形容很茂盛。

8陳言:陳舊的觀點和言辭。務:務必,一定。

9戛戛:齟齬的樣子。

十汩汩然:水流很通暢發出的聲音,在此指文思如泉湧。

距:通「拒」。

肆:恣意,放縱。

亟(qi)稱:屢次稱讚。

【譯文】

六月二十六日,韓愈啟。李生足下:

你信中的文辭很好,而求教的態度又是多麼謙遜、恭敬。能像這樣,誰不願把他所懂得的仁義之道告訴你呢?

看來,你成為一個有道德的人已經指日可待了,更何況文章是道德的外在表現呢?但我是個所謂望見孔子的門牆而沒有進入他的家門的人,哪能分清道理是對還是不對呢?即使這樣,我也不能不對你談談這個問題。

你所講的志在立言的話,是正確的,你所寫的文章和你所期望的,很相似而且很接近了。但是我不知道你的理想,是要求勝過一般人而被人學習呢?還是要求達到古代著書立說的人的標準呢?如果要求勝過一般人而被人學習的話,那你現在本來已經勝過一般人而可以被人學習了!如果要求達到古代著書立說的人的標準的話,就不能指望很快就成功,也不能受權勢和功利的誘惑,而要像栽培果樹一樣,先培養它的根再等著它結果;又要像燃燈一樣,先添進油脂再希望它發出光亮。根長得茂盛的樹木,它的果實就順利成長,油脂肥沃,燈自然就會明亮。奉行仁義之道的人,他說起話來總是和藹溫順的。

可是又有為難的地方,我韓愈的行為,自己也不知道是達到了古代立言者的標準還是沒有達到。即使如此,但我也學習了二十多年。起初,不是夏、商、周和兩漢時代的書我不敢看,不是聖人的觀點我不敢記。無論是在靜處的時候還是行動的時候,我都像忘掉了世上的一切,成天一副莊重的樣子,總像在思索問題,茫茫然像被什麼東西迷惑住了。當我把心裡的想法用手寫出來時,凡是陳舊的觀點和言詞都一定要去掉,真是困難啊!我把寫好的文章給別人看,不把人們的譏笑當做是譏笑。像這樣過了好些年,還是沒有改過來。然後才識別出古書中哪些是講的真正的儒家之道,哪些不是講的儒家之道,和即使是講的儒家之道卻還沒有達到完美境界的地方,對這些區別得清清楚楚如同黑白分明一樣。而後務必除去自己文章中的不可取的地方,這樣才漸漸地有獲得。

當把自己的想法寫出來的時候,文思勃發就像流水奔湧一樣不可遏止。當把寫好的文章給別人看時,人家笑話,我就認為值得高興;人家讚美,我便感到發愁,因為這說明文章中還保留著一般人的觀點。像這樣也過了好些年,然後文思就像水浩浩蕩蕩地奔流。這時我又擔心內容不純,便讓文思的奔流停止下來,平心靜氣地考慮一下,使內容都純正了,然後放手去寫。即使如此,自己不能不繼續加強修養。要在仁義的大道上行進,在《詩》、《書》等儒家經典著作的源泉中游泳,不迷失仁義這條道路,不離開《詩》、《書》等儒家經典著作這個源泉,我終身如此。

人的精神狀態好比是水,言辭好比是浮在水面的物體。水大,那麼能浮在水面的物體大大小小都能浮起來。氣和言辭的關係就如同水和浮物的關係一樣,氣盛,那麼言辭的長短、聲調的高下便都會恰到好處。即使到了這種地步,難道自己敢認為已經接近成功了嗎?即使自己文章接近成功了,待到為人所用時,人家從中能得到什麼呢?即使如此,大概一般等待別人任用的人就像器物一樣吧?用和不用都聽從別人的擺佈。君子就不是這樣,他思考問題有一定的方法,自己行事有一定的原則,能為人所用就把自己的道德表現出來,給人們帶來好處;不能為人所用就把自己的道德傳給他的弟子,把它寫在文章中讓後人學習。像這樣做是值得高興呢?還是不值得高興呢?

現在有志於學古人立言的人太少了。有志於學古人立言必然會被今人遺棄,我確實為他們既感到高興又感到悲哀。我多次讚揚這些人,用來鼓勵他們,並不是我敢讚美那些應該讚美的人和敢批評那些應該批評的人。向我求學的人很多,我想到你說的用心不在於急於求利,姑且對你說了以上這些看法。韓愈誠告。

【評析】

這篇論說文是寫給李翊的回信,作於唐德宗貞元十七年。文章講述了自己在文學方面的想法和自己學習的經歷,提出了很多獨特的文學主張,比如內容決定形式、大力創新等思想,體現出了韓愈大無畏的精神和積極進取、不甘人後的性格。