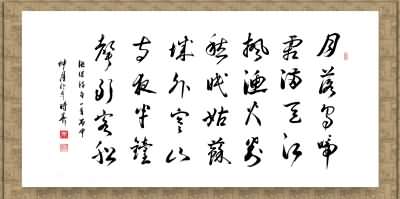

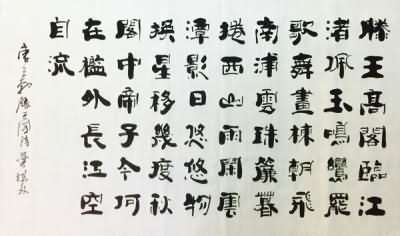

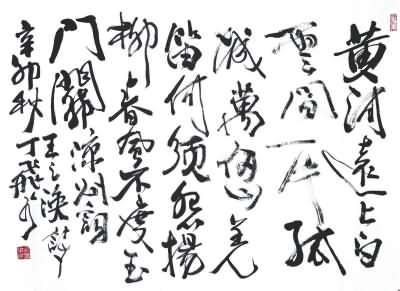

《蝗蟲辭》

開禧三年孟冬,孫子行野中,見有伐鼓舉烽者。意其捕寇而即戎。就而問焉,則盡田間之老農也。得物,狀甚怪:喙剛而鐈,目怒而黔;或振其股,或掀其髯;羽翼未成,已學飛舞;兩腋之下,可達一縷。余異其狀,問於田父。田父愀然曰:「子識今秋飛蝗之狀乎?此其子孫,而彼其祖父也。官命我輩捕之。」餘日:「蝗何負於官而見捕乎?」田父仰天泣涕曰:「是害我稻黍者也,王法之所不怒。始吾小人謂為瑞物也,炷香而祝其來。既來矣,則田之毛髮,化而為黃埃,然後知其為災。初以為祥,後以為殃。昔恨其來暮,今懼其不去。吾小人惟無知,故若此;觀子之貌,類學古者,乃變懵然,何哉?吾小人記為兒時,從村市一老生學。老生授多一編書,我忘名而記其略。曰:『某食苗心者,某食苗節者,某食苗根苗葉者。』又曰:『吏侵牟生蟊,乞貸生蟘,冥冥犯法生螟,賊虐無辜生。』然自垂髫至帶白,未識其形色也。今雖識之,反不願識矣。」余曰: 「盡乎?」曰:「不能。」「然則吾為若諭之使去,可乎?」曰:「幸甚!恐不可諭耳。」余曰:「金石無情,可動以誠;昆蟲無耳,可格以理;蝗能為害,亦能聽吾誡矣。」

試掇魁傑者數輩置於前,詰之曰:「使汝害稼,天歟?人歟?惟天惠民,必不使爾為吾民病也。苟官吏召汝,則民何辜?且食,民天也。汝啖民之天,以充其體膚,天將汝誅矣!速去,無久居!」

頃之,若有昂首揚目趯趯而股鳴者。聽之,則曰:「今為害者豈我乎?牟人之利以厭已之欲者非蝗乎?利口而邦之覆,磨牙而民之毒者,非蝗乎?故:窮奇、饕餮,虞之蝗也;夷羿、豷、浞,夏之蝗也;受臣億萬,商之蝗也;蹶、楀、家伯、仲允、聚子,周之蝗也;齊豹、庶其、牟夷、黑肱,春秋之蝗也;儀、衍、申、韓、楊、墨、更、惠,戰國之蝗也;鞅、睢、斯、高、翦、邯、翳、欣,蝗於秦者也;酷吏、遊俠、外戚、佞、宦,蝗於漢者也。大者如是,小者不可算也。自漢而下,蝗日益盛,民日益病;蝗日益碩,民日益瘠。雖唐之貞觀、開元間號多樂歲,蝗未息也。嗚呼!其為害三千餘年矣!趵趵躍躍,實繁有徒。去之復生,芟之愈蕪,其庸有既乎?必有良史,特書屢書,而胡獨罪余?

「且夫節按常程,無非急征。鬻獄賣判,價隨重輕。外托公計,內為已贏。若是者,不謂之蝗,可乎?匱金囊帛,峙如山嶽。封饋苞苴,道途盤錯。一筵之費,或至千索。咀嚼已竭,未厭溪壑。不稼不穡,取禾三百。若是者,不謂之蝗,可乎?大昕會朝,崇朝退食。水珍陸羞,映照巾冪。是中其誰?羔羊正直。乘馬從徒,呵哄塞衢。鳴玉曳履,鏘鏘步趨。明旦封事,問之則無。月糜都內錢,日廩太倉粟。輔郡致醇醴,京府飾居屋。休問坎伐檀,不論鼎覆。若是者,不謂之蝗,可乎?屯雲百萬,耄弱相半。問其所工,針鳧鍛。負米已喘,執戈已汗。褒衣麗襦,市廛嬉蝓。私第一占,終身晏如。食粟而已,烏知其餘?此冗兵之為蝗也。官如傳捨,彼長子孫。所在朋曹,蟄蟄詵詵。舞文冒賄,嚙我本根。幸而黜涅,復為官軍。此吏胥之為蝗也。傑閣廣殿,金臒炳?,土偶蒙珠,牆壁湧鈿。黔首無知,禍福驅煽。此夷鬼之為蝗也。節、察、訪、團,遙刺等官,本待有功,豈為養安?養安以逸,坐縻厚秩。率民戶百,不能供一。贓吏斥歸,更得真祠。豈念祠廩,亦民膏脂?推此以往,其他可知。貴介姻族,乃及慊僕,倚勢豪奪,飛食人肉。鼓吻弄翼,道路以目。凡此,皆人其形而蝗其腹者也;其為民害,章章如是。若夫惰田之農,淫浮之技,曳縞之商,纂組之女,依倚市門之子,假飾衣冠之士,璅璅碌碌者,尚不與此。

「然則豐年富歲,常有數十百萬飛蝗在天下,咋人骨髓,豈特食稻黍而已!況害稼者有時,害民者無期。害稼者遇官吏如魯中牟,則不入境。今聖天子齊明潔蠲,至誠動物。我雖無知,將率我族類而遠遷矣。然我輩雖去,民終未得晏然也。使若屬未殄,天下寧有豐年乎?」

因述其語,書以自省;且俾觀風者得之,以為有位警焉。

開禧三年農曆十月,孫因走在田野裡,看到人們打鼓燃火,以為是捕盜而打仗,就走向他們詢問,原來儘是鄉下的老農。捕捉到的東西,形狀很怪:嘴堅硬而銳利, 眼睛鼓起而黑色;有的振動它的腿,有的掀動它的髯;翅膀尚未長成,已經在學習飛舞。我對它的形狀感到詫異,就向田間父老發問。田父悲慼地說:「您認識今秋飛蝗的形狀嗎?這是它的子孫,而飛蝗是它的祖父。官府命令我等捕捉它。」我說:「蝗有什麼地方對不起官而被捕捉嗎?」田父對著天流淚說:「這是殘害我稻黍的東西,是王法所不能饒恕的。開始我們小百姓認為是祥瑞之物,燒香祈求它來。已經來了,那田里的作物,就化為黃土了,這樣才知他是災害。當初以它為祥瑞, 後來以它為禍殃。過去恨它來得遲,如今怕它不離開。正因我們小百姓無知識,所以才這個樣子。看您的樣子,像是學習古代典籍的人,卻也糊糊塗塗,這是為什麼呢?我小老頭記得在孩童時,跟從鄉鎮上一老先生學習。老先生給我一本書,我已忘記它的名稱而記得它的大概。說:『某是食苗的心的,某是食苗的節的,某是食苗的根和葉的。』又說:『官吏如果掠奪就生蟊,如果請求借貸就生塤,如果暗中犯法就生螟,如果殘害無罪就生?。』 然而自我頭髮下垂到今頭髮花白,還沒有認識它們的形狀顏色。如今雖然認識了,反而不願認識了。」我問道:「捕捉得完嗎?」回答道:「不能。」「既然這樣, 那我為你曉諭它使它離去,可以嗎?」說:「有幸極了!只怕不可能曉諭呀。」我說:「金石沒有感情,可用誠去感動;昆蟲沒有耳朵,可用道理感動它;蝗能造成災害,也能聽從我的勸誡呀。」

我試著捉幾個壯大的放在前面,責問它說:「讓你殘害莊稼,是天呢,還是人呢?老天是惠愛人民的,一定不會讓你給我們百姓造成災害的。如果官吏招致你這樣,那麼人民有何罪呢?再說糧食是人民賴以生存的首要東西。你吃人民的糧食,來充實你的身體肌膚,上天將要殺戮你!快快離去,不要久留在此!」

過了一會,好像有蟲昂著頭睜著眼跳躍著振股而嗚叫的。聽一下,則說道:「如今造成災害的難道是我嗎?侵奪人民的利益來滿足自己慾望的,不是蝗嗎? 吃了人民的糧食而耽誤人民國家的,不是蝗嗎?花言巧語而傾覆國家,磨牙吮血而毒害人民的,不是蝗嗎?所以說:「窮奇、饕餮,是虞舜時代的蝗蟲;夷羿、殪、浞,是夏朝的蝗蟲;紂王受的臣下以億萬計,都是商朝的蝗蟲;蹶、楀、家伯、仲兄、聚子,是西周的蝗蟲;齊豹、庶其、牟夷、黑肱,是春秋時代的蝗蟲;商鞅、范睢、李斯、趙高、王翦、章邯、董翳、司馬欣,是蝗蟲般殘害秦國的人;酷吏、游使、外戚、佞幸、宦官,是蝗蟲般殘害漢朝的人。大的像這些人,小的就數不清了。自漢朝以後,蝗蟲一天天地繁盛,人民一天天地困苦;蝗蟲一天天地碩壯,人民一天天地瘦弱。即使象唐朝的貞觀、開元年間號稱好年成多,蝗災也沒有停止過。唉!蝗蟲為害三千多年了啊!蹦蹦跳跳,這類害人蟲確是太多了。除掉了又再產生,芟除它愈發荒蕪,難道有停止的時候嗎?一定會有正直的史官,對這些專門作不嫌其煩的記載,而您為什麼只是責怪我有罪呢?

再說,朝廷的賦稅雖有一定的章程,但因官吏提前催促而都成了急征暴欲。刑獄判決可以買賣,隨著賄賂的多寡而可輕可重。表面上借口秉公辦事,私下裡為自己謀取財利。像這樣的人,不叫它蝗蟲,能行吧?櫃子裝的金銀、布袋放的綢緞,高聳如山嶽。緘封的禮品和包裹著的賄賂物,在道路上你來我往。一次宴筵, 花費甚至百萬錢。人民財富被吃喝光,尚未滿足官吏的貪慾。既不耕種又不收穫,卻取得稻子三百束。像這樣的人,不叫蝗蟲能行嗎?侵晨聚會朝見皇帝,早晨剛過退班吃飯。山珍海味擺滿桌,精美食器與之相映生輝。享有這些的是誰?就是身穿羔皮的「正直」的官。乘著肥馬奴僕簇擁,清道的吆喝充塞了大街。佩玉撞擊珠履拖曳,鏘鏘作響亦步亦趨。請問明旦的奏折如何,他卻回說「沒有」。月月浪費內府的錢,天天領受太倉的粟。京都近郡送來醇酒,京中官府來裝飾房屋。不問這些冗官有無被譏「坎坎伐檀」,也不論其是否「鼎折足,覆公。」像這樣的官員,不叫蝗蟲能行嗎?屯邊的將士有百萬,老弱殘兵占一半。問他有何特長,會做針線會制鼓、會鑄大鐘會鍛鐵。背袋米就喘氣,拿起戈矛就流汗。穿著大袍和美衣,市場上遊逛戲嬉。官員佔去當家丁,終身舒適又安逸。吃飯而已,怎知其餘?這就是閒散兵丁造成的蝗災。官員頻換官府猶如傳捨,小吏父子相傳世代繼承。到處朋比為奸,蟄蟄詵詵結黨成群。舞文弄墨貪取賄賂,不惜傷害人民動搖國本。幸而貶斥判刑,轉眼又是國家的軍人。這就是大小官吏造成的蝗災。樓閣高崇宮殿寬廣,描丹繪彩金碧輝煌,泥塑木雕珠光寶氣,壁間浮雕閃耀金光。可憐百姓無知受騙, 禍福煽惑如癡如狂。這就是外國傳入的佛教造成的蝗災。節度使、觀察使、防禦使、團練使和遙領州刺史,本來期待其於國有功,難道只是為了養尊安榮?養尊安榮無所用心,徒然浪費厚酬優俸。集中百戶租賦,不能供養一官,貪官斥責而歸,還可得到掛名宮觀的差使。誰能想到宮觀的俸祿,不也同樣是人民的膏脂?從這些推論開去,其它的也就可想而知。達官貴人皇親國戚,直到侍從僕役,仗勢欺人巧取豪奪,飛蝗一樣以人為食。張開利口鼓動羽翼,怨氣沖天敢怒而不敢言。凡此種種,都是一副正人君子的面貌而蝗蟲一般的口腹;他們對人民的危害,這樣地彰明昭著。至於怠於耕種的農民,淫巧浮誇的技藝,拖曳著綢緞的商人,穿著絲絛艷服的女子,倚門賣笑的娼妓,金玉其外敗絮其中的士子,以及形形色色瑣屑平庸的人,還不算在裡面。

「這樣看來,即使豐收富足的年分,還有幾十百萬飛蝗分佈天下,嘴咬人的骨髓,難道只是食稻黍就罷了!何況殘害莊稼的蝗蟲有一定的時期,而殘害人民的蝗蟲卻沒有期限。殘害莊稼的蝗蟲遇到如後漢中牟令魯恭那樣的循吏,就不進入境界。如今神聖的皇上光明清潔,至誠愛民感動萬物。我雖然無知,將帶領我的族類遠走高飛了。然而我輩雖然離去,人民終於還得不到安適的生活呀。要是你們這幫人不消滅,天下哪裡有豐年呢?」於是我就敘述它的話,記錄下來自己反省;並使瞭解民情的人獲得它,用來給當官的引為儆誡。