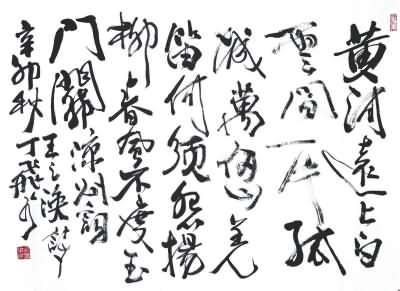

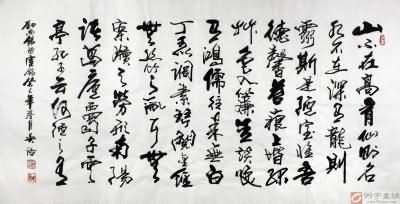

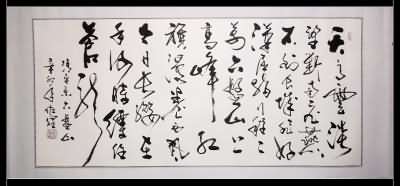

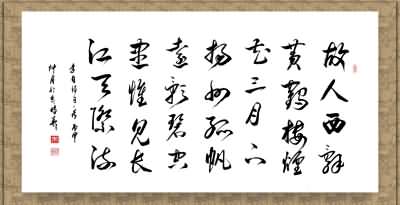

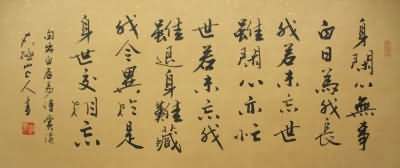

滿江紅·九月二十一日出京懷古

史達祖

系列:詠史懷古詩大全

滿江紅·九月二十一日出京懷古

緩轡西風,歎三宿、遲遲行客。桑梓外,鋤耰漸入,柳坊花陌。雙闕遠騰龍鳳影,九門空鎖鴛鸞翼。更無人擫笛傍宮牆,苔花碧。

天相漢,民懷國。天厭虜,臣離德。趁建瓴一舉,並收鰲極。老子豈無經世術,詩人不預平戎策。辦一襟風月看昇平,吟春色。

賞析

[寫作背景]

史達祖曾為韓侂胄幕僚。侂胄當政時,起草文字的差使,大多由他來完成,得到重用。公元1204年(寧宗嘉泰四年),韓侂胄欲謀伐金,先遣張嗣古為賀金主生辰正使,入金觀察虛實,返報不得要領,次年(開禧元年)再遣李壁(見葉紹翁《四朝聞見錄》),命史達祖陪同前往。金章宗完顏璟生辰在九月一日,南宋於六月遣使,七月啟行,閏八月抵金中都(今北京)。事畢返程,於九月中經過汴京(今河南開封)。

[詞題寓意]

首先說一下,詞題中的「懷古」。從全詞內容看,實在沒有多少「懷古」成份。寫孔、孟之事是在運用典故,擫笛宮牆是借喻,都是一點即可,沒有就古人之故事作深入闡述。而其餘部分則都是在寫自己,說當世,以「傷今」則更為妥當。大概是因為「傷今」不便明說,只好借「懷古」來打打掩護罷了。

[憂國之心]

起筆「緩轡西風,歎三宿、遲遲行客」,就用了《孟子》兩處的典故。《孟子·公孫丑下》說孟子離開齊國,在齊國都城臨淄西南的晝縣留宿了三晚才離去(「三宿而後出晝」)。有人背後議論他為什麼走得這樣不爽快,孟子知道了就說:我從千里外來見齊王,談不攏所以走,是不得已才走的。我在晝縣歇宿了三晚才離開,在我心裡還以為太快了哩,我豈是捨得離開齊王啊!——這就是「三宿」兩字所概括的內容。又《萬章下》說:「孔子……去魯,曰:『遲遲吾行也,去父母國之道也。』」這兩句用典,很能表達詞人留戀舊京、故鄉,至此不得不去而又不忍離去的心情。再加以「緩轡」二字表行動帶難捨之意,「西風」二字表時令帶悲涼之情,充分襯托出詞人此際的心緒。不想行而終須行了。「桑梓外,鋤耰漸入,柳坊花陌」。昔日汴京繁華時,「都城左近,皆是園圃。……次第春容滿野,暖律暄晴,萬花爭出粉牆,細柳斜籠綺陌。香輪暖輾,芳草如茵;駿騎驕嘶,杏花如繡」(《東京夢華錄》卷六)。此時詞人行到故鄉郊外,只見舊日園林,盡成種莊稼之地(鋤耰是種田的農具),感慨之情,已含景中。詞寫到郊外農村景色,說明離京已有一段路了,然後接寫「雙闋遠騰龍鳳影,九門空鎖鴛鸞翼」,回過頭來再說城內。詞題為「出京」,按行路順序是由城內出至郊外,這裡倒過來寫並非無故,蓋所寫城內景觀乃是在郊外回望所見,一個「遠」字足以說明,條理還是順的。「桑梓」三句除寓有黍離之悲,更重要的是為回頭望闋作必要的過渡。「雙闕」句寫回望眼中所見宮殿影像。《東京夢華錄》卷一「大內」條說:「大內正門宣德樓列五門,門皆金釘朱漆,壁皆磚石間甃,鐫鏤龍鳳飛雲之狀,莫非雕甍畫棟,峻桷層榱,覆以琉璃瓦,曲尺朵樓,朱欄彩檻,下列兩闕亭相對,悉用朱紅杈子。」詞人出郊回望所見的正是龍鳳雙闋之影。「雙闕」代指大內皇宮,其中曾經有過朝廷、君王,統包在「雙闕」之內,然而它「遠」矣!「遠」字體現了此時眼中空間的距離,更體現了心上時間的距離。故國淪亡,心情無法平靜。

[感歎之情]

「九門」句更作進一步的嗟歎。「九門」泛指皇宮,「鴛鸞」本為西漢後宮諸殿之一,見班固《西都賦》和張衡《西京賦》。這裡特拈出「鴛鸞」一處以概其餘,則為了與上句的「龍鳳」構成對偶。由「鴛鸞」又生出一「翼」字,與上句的「影」字為對。句言後宮「空鎖」,語極沉痛,其中包含著汴京被金攻破後「六宮有位號者皆北遷」(《宋史·后妃·哲宗孟皇后傳》)這一段痛史。「更無人擫笛傍宮牆,苔花碧」,用元稹《連昌宮詞》「李笛傍宮牆」句而反說之。天寶初年唐室盛時歌舞昇平,人民安居樂業,宮中新制樂曲,聲流於外,長安少年善笛者李笛聽到速記其譜,次夕即於酒樓吹奏。此詞反用其事,以「無人擫笛」映照宮苑空虛、繁華消歇景況;苔花自碧,亦寫荒涼。其陪同使節北行詞中也有「神州未復」、「獨憐遺老」的感情抒發。至此回經舊都,遠望宮闋,宜有許多感歎之情;而圖謀克敵恢復中原的急切心事,亦於此時傾吐,於下片見之。

上片多寫景,情寓景中,氣氛壓抑悲愴。下片轉入議論,仍是承接上片牽國事的意脈,而用語則轉為顯直,大聲疾呼:「天相漢,民懷國。天厭虜,臣離德。趁建瓴一舉,並收鰲極。」「漢」、「虜」字代指宋與金,「天」謂「天意」。古人相信有「天意」,將事勢的順逆變化都歸之於「天」。「天相」意為上天幫助,語出於《左傳·昭公四年》「晉、楚唯天所相」。「天厭」出《左傳·隱公十一年》「天而既厭周德矣」,「厭」謂厭棄。事勢不利於金即有利於宋。《永樂大典》卷一二九六六引陳桱《通鑒續編》載:「金主自即位,即為北鄙阻等部所擾,無歲不興師討伐,兵連禍結,士卒塗炭,府藏空匱,國勢日弱,群盜蜂起,賦斂日繁,民不堪命。……韓侂胄遂有北伐之謀。」

[企盼盛世]

就在李壁等出使的這一年春,鄧友龍充賀金正旦使歸告韓侂胄,謂在金時「有賂驛吏夜半求見者,具言虜為韃(蒙古)之所困,饑饉連年,民不聊生,王師若來,勢如拉朽」,侂胄「北伐之議遂決」(見羅大經《鶴林玉露》卷四)。羅大經是肯定這些密告者的,說是「此必中原義士,不忘國家涵濡之澤,幸虜之亂,潛告我使」。這也是「民懷國」之一證。《通鑒續編》所謂的「群盜蜂起」,即是說的金境內的農民起義軍,也是「民懷國(宋)」的又一證。以上這些情況,對金國內部必有影響,李壁、史達祖一行當有更新的情況瞭解。如此年六月,金製定「鎮防軍逃亡致邊事失錯陷敗戶口者罪」,七月,定「奸細罪賞法」(均見《金史·章宗紀》),反映了其內部的不穩。總的看民心向著宋,背著金,大可乘機恢復,統一全國。話雖如此說,但一想到自己並非無才,只因未能考取進士不得以正途入仕,只屈身作吏,便覺英雄氣短,於是接著有「老子豈無經世術,詩人不預平戎策」的大聲慨歎。最後「辦一襟風月看昇平,吟春色」,「辦」是準備之義,「昇平」即上文「建瓴一舉,並收鰲極」,國家恢復一統的太平盛世,也就是下句的「春色」。

這裡一個「看」字耐人尋味。「平戎策」既因自己無位無權而「不預」,「收鰲極」又望其成,則只有等著「看」而已,其中也頗含自嘲之意。「吟」字上應「詩人」。風月滿襟,暢談春色,把政治上的理想寫得詩意十足,也補救了下片純乎議論的偏向,以此結束,情韻十足。