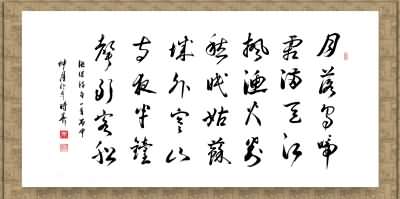

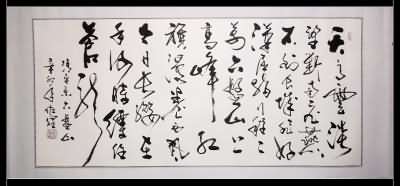

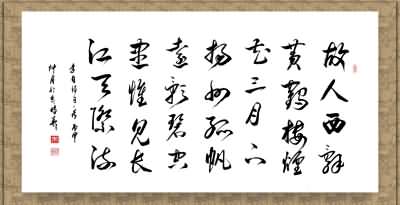

《九牛壩觀抵戲記》

1樹廬叟負幽憂之疾於九牛壩茅齋之下。戊午閏月除日,有為角抵之戲者,踵門告曰:「其亦有以娛公?」叟笑而頷之。因設場於溪樹之下。密雲未雨,風木泠然,陰而不燥。於是鄰周氏之族、之賓、之友戚,山者牧樵,耕者犁犢,鹹停釋而聚觀焉。

2初則累重案,一婦仰臥其上,豎雙足承八歲兒,反覆臥起,或鵠立,合掌拜跪,又或兩肩接足,兒之足亦仰豎,伸縮自如。間又一足承兒,兒拳曲如蓮出水狀。其下則二男子、一婦、一女童與一老婦,鳴金鼓,俚歌雜佛曲和之。良久乃下。又一男子登焉,足仍豎,承一梯可五級,兒上至絕頂,復倒豎穿級而下。叟憫其勞,令暫息,飲之酒。

3方登場時,觀者見其險,鹹為股慄,毛髮豎,目眩暈,惴惴唯恐其傾墜。叟視場上人,皆暇整從容而靜,八歲兒亦齋栗,如先輩主敬,如入定僧。此皆誠一之所至,而專用之於習,慘淡攻苦,屢蹉跌而不遷,審其機以應其勢,以得其致力之所在;習之又久,至精熟不失毫芒,乃始出而行世,舉天下之至險阻者,皆為簡易。夫曲藝則亦有然者矣!以是知至巧出於至平。蓋以志凝其氣,氣動其天,非鹵莽滅裂之所能效。此其意,莊生知之,私其身不以用於天下;儀、秦亦知之,且習之,以人國戲,私富貴,以自賊其身與名。莊所稱伯昏瞀人臨千仞之蹊,足逡巡垂二分在外,呂梁丈人出沒於懸水三十仞,流沫四十里之間,何莫非是?其神全也。叟又以視觀者,久亦忘其為險,無異康莊大道中,與之俱化。甚矣,習之能移人也!

4叟因之重有感矣。先王之教,久矣夫不明不作,其人恬自處於優笑巫覡之間,為夏仲御之所深疾。彼固自以為戲,所遊歷幾千萬里,高明巨麗之家,以迄三家一巷之村市,亦無不以戲觀之,叟獨以為有所用。固哉,王介甫謂雞鳴狗盜之出其門,士之所以不至!患不能致雞鳴狗盜耳,呂惠卿輩之諂謾,曾雞鳴狗盜之不若。雞鳴狗盜之出其門,益足以致天下之奇士,而孟嘗未足以知之。信陵、燕昭知之,所以收漿、博、屠者之用,千金市死馬之骨,而遂以報齊怨。宋亦有張元、吳昊,雖韓、范不能用,以資西夏,寧無復以叟為戲言也。悲夫!

註:(1)彭士望(1610—1683年),字躬庵,一字樹廬,南昌(今江西南昌)人。(2)抵戲:古代一種技藝表演,類似今天的摔跤,也泛指雜技。

樹樹廬叟懷著深重的憂傷居住在九牛壩的茅草屋裡。戊午年閏三月的最後一天,有一個從事雜技表演的戲班子,上門請求說:「我能不能為您提供消遣?」老翁笑著點頭同意。於是在溪邊大樹下拉開了場子。密雲四布但沒有下雨,風吹著樹略有寒意,天氣陰涼而不乾燥。這時鄰居姓周的幼生的全家,周家的客人、諸親好友,以及山上牧牛砍樵的、地裡扶犁牽牛的、都停住步,放下東西,圍攏來觀看演出。

一開始疊起好幾張桌子,一名婦女仰臥在上面,豎起雙足托著一個八歲的小孩,小孩或正臥或反臥或起立,或單腿站立、雙手合掌拜跪,或者又向後屈身以至兩肩與腳相接。小孩的兩腳也能仰豎而伸縮自如。婦女有時又用一足托住小孩,小孩的身體就會彎曲得像蓮花出水一樣。桌子下面則是二個男子、一個婦女、一個女孩和一個老年婦女,敲鑼擊鼓,用民歌小調夾雜著佛教頌曲作為伴奏。表演了很長時間才下來。一名男子登場,還是兩足豎著托住一架扶梯,約五級高,小孩向上爬到梯頂,再人向下倒爬逐級而下。樹廬叟很哀憐他們的勞累,叫他們暫時歇息,用酒招待他們。

剛登場時,觀眾見他們如此驚險,都為之嚇得兩腿發抖,頭髮直豎,目眩頭暈,又驚又怕唯恐他們跌下來。樹廬叟觀察場上的演員,則都是從容不迫地保持著鎮靜,既使是八歲小孩也顯得非常專心謹慎,就像前代儒士修身養性時的莊重恭敬,又像和尚在靜心打坐。這都是心志專一以後才達到的,他們一心用於練習技藝,苦思苦想地進行刻苦的訓練,一再失敗而不改變目標,研究動作成功的關鍵從而適應它的情勢,終於找到了用力的部位所在;又反覆練習了很久,直到非常純熟絕無絲毫差錯,才開始拿出來公開表演,這時就是拿天下難度最高的動作來讓他們做,也都會變得極其簡單。看來哪怕是細小的技術也自有它的道理啊!由此可以知道,極精巧的技藝來源於極平凡的訓練,因為用意志凝聚了他的精神,用這種精神啟動了他的天賦,這不是輕率從事、很快招致失敗的人所能做得到這樣的。這層意思莊子是知道的,但因為他愛惜自身而不肯用於天下;張儀、蘇秦也是知道的,卻以欺弄別人的國家作為演習,想要貪圖富貴,結果自己毀滅了自己的身軀或名聲。莊子所稱讚的宜僚弄丸、庖丁解牛、駝子捉蟬、紀渻子養雞,直至伯昏瞀人站在千仞懸崖的小路上,向後倒退行走,腿跟幾乎有二分露在懸崖之外;呂梁山的男子在三十仞高的瀑布之下游泳,湍急的流水沖出的泡沫直達四十里以外;沒有哪件事不是這樣,因為他們的精神凝聚而不分散啊。樹廬叟又掃視周圍的觀眾,這些人時間久了也就忘記了演員是在表演驚險的動作,而覺得他們和在平坦大道上沒有什麼兩樣,因為精神上與他們完全融化在一起了。厲害啊,習慣真能改變人啊。

樹廬叟因而為之深有感慨。前代君王的教誨,許久已不宣揚不推行了。這些人處身於優伶與巫覡者的行列而恬然自喜,這是為夏仲御所深惡痛絕的;他們固然自以為是在演戲,所遊歷經過的幾千上萬里路上,從高樓深宅的大戶人家,以至人煙稀少的村莊,也無不以戲樂來看待他們,而我老翁獨以為自有其作用。的確是這樣啊。王介甫曾說「雞鳴狗盜之徒出自孟嘗君之門,所以士人由此而不肯去」。不能招致雞鳴狗盜之徒倒也罷了,只怕呂惠卿之流的獻媚奉承和巧言欺騙,甚至連雞鳴狗盜之徒都不如。倘若雞鳴狗盜之徒出自其門下,只會更利於招致天下的奇士,而孟嘗君未必真懂得這個道理。信陵君、燕昭王知道這點,所以信陵君收留了賣漿者、賭徒、屠夫並加以重用;燕昭王以千金買下死馬之骨,終於收納賢士報了齊國的仇怨。宋朝也有張元、吳昊,即使連韓琦、范仲淹這樣善於識拔才士的人都未能重用,反讓他們為西夏效力。但願不要再以我老翁的話為戲言了。可悲啊!