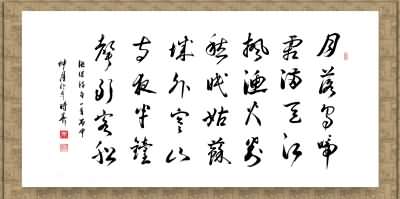

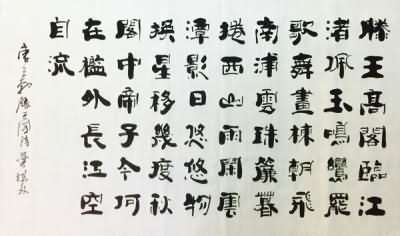

原文

廉生者,彰德人。少篤學;然早孤,家綦貧。一日他出,暮歸失途。入一村,有媼來謂曰:「廉公子何之?夜得毋深乎?」生方皇懼,更不暇問其誰何,便求假榻。媼引去,入一大第。有雙鬟籠燈,導一婦人出,年四十餘,舉止大家。媼迎曰:「廉公子至。」生趨拜。婦喜曰:「公子秀髮,何但作富家翁乎!」即設筵,婦側坐,勸酹甚殷,而自己舉杯未嘗飲,舉箸亦未嘗食。生惶惑,屢審閥閱。笑曰:「再盡三爵告君知。」生如命已。婦曰:「亡夫劉氏,客江右,遭變遽殞。未亡人獨居荒僻,日就零落。雖有兩孫,非鴟鴞,即駑駘耳。公子雖異姓,亦三生骨肉也;且至性純篤,故遂腆然相見。無他煩,薄藏數金,欲倩公子持泛江湖,分其贏餘,亦勝案頭螢枯死也。」

生辭以少年書癡,恐負重托。婦曰:「讀書之計,先於謀生。公子聰明,何之不可?」遣婢運貲出,交兌八百餘兩。生惶恐固辭。婦曰:「妾亦知公子未慣懋遷,但試為之,當無不利。」生慮重金非一人可任,謀合商侶。婦曰:「勿須。但覓一樸愨諳練之僕,為公子服役足矣。」遂輪纖指一卜之曰:「伍姓者吉。」命僕馬囊金送生出,曰:「臘盡滌琖,候洗寶裝矣。」又顧僕曰:「此馬調良,可以乘御,即贈公子,勿須將回。」生歸,夜才四鼓,僕繫馬自去。明日,多方覓役,果得伍姓,因厚價招之。伍老於行旅,又為人戇拙不苟,貲財悉倚付之。往涉荊襄,歲杪始得歸,計利三倍。生以得伍力多,於常格外,另有饋賞,謀同飛灑,不令主知。甫抵家,婦已遣人將迎,遂與俱去。見堂上華筵已設;婦出,備極慰勞。生納貲訖,即呈簿籍;婦置不顧。少頃即席,歌舞鞺鞳,伍亦賜筵外捨,盡醉方歸。因生無家室,留守新歲。

次日,又求稽盤。婦笑曰:「後無須爾,妾會計久矣。」乃出冊示生,登志甚悉,並給僕者,亦載其上。生愕然曰:「夫人真神人也!」過數日,館谷豐盛,待若子侄。一日,堂上設席,一東面,一南面;堂下一筵向西。謂生曰:「明日財星臨照,宜可遠行。今為主價粗設祖帳,以壯行色。」少間,伍亦呼至,賜坐堂下。一時鼓鉦鳴聒。女優進呈曲目,生命唱「陶朱富」。婦笑曰:「此先兆也,當得西施作內助矣。」宴罷,仍以全金付生,曰:「此行不可以歲月計,非獲巨萬勿歸也。妾與公子,所憑者在福命,所信者在腹心,勿勞計算,遠方之盈絀,妾自知之。」

生唯唯而退。往客淮上,進身為鹺賈,逾年,利又數倍。然生嗜讀,操籌不忘書卷;所與游,皆文士,所獲既盈,隱思止足,漸謝任於伍。桃源薛生與最善;適過訪之,薛一門俱適別業,昏暮無所復之。閽人延生入,掃榻作炊。細詰主人起居,蓋是時方訛傳朝廷欲選良家女,犒邊庭,民間騷動。聞有少年無婦者,不通媒約,竟以女送諸其家,至有一夕而得兩婦者。薛亦新婚於大姓,猶恐輿馬喧動,為大令所聞,故暫遷於鄉。初更向盡,方將掃榻就寢,忽聞數人排闥入。閽人不知何語,但聞一人云:「官人既不在家,秉燭者何人?」閽人答:「是廉公子,遠客也。」俄而問者已入,袍帽光潔,略一舉手,即詰邦族。生告之。喜曰:「吾同鄉也。岳家誰氏?」答云:「無之。」益喜,趨出,急招一少年同入,敬與為禮。卒然曰:「實告公子:某慕姓。今夕此來,將送舍妹於薛官人,至此方知無益。進退維谷之際,適逢公子,寧非數乎!」生以未悉其人,故躊躇不敢應。慕竟不聽其致詞,急呼送女者。

少間,二媼扶女郎入,坐生榻上。睨之,年十五六,佳妙無雙。生喜,始整巾嚮慕展謝;又囑閽人行沽,略盡款洽。慕言:『先世彰德人;母族亦世家,今陵夷矣。聞外祖遺有兩孫,不知家況何似。」生問:「伊誰?」曰:「外祖劉,字暉若,聞在郡北三十里。」生曰:「僕郡城東南人,去北裡頗遠;年又最少,無多交知。郡中此姓最繁,止知郡北有劉荊卿,亦文學士,未審是否,然貧矣。」慕曰:「某祖墓尚在彰郡,每欲扶兩櫬歸葬故里,以資斧未辦,姑猶遲遲。今妹子從去,歸計益決矣。」生聞之,銳然自任。二慕俱喜。酒數行,辭去。生卻僕移燈,琴瑟之愛,不可勝言。次日,薛已知之,趨入城,除別院館生。生詣淮,交盤已,留伍居肆,裝貲返桃源,同二慕啟岳父母骸骨,兩家細小,載與俱歸。入門安置已,囊金詣主。前仆已候於途。從去,婦逆見,色喜曰:「陶朱公載得西子來矣!前日為客,今日吾甥婿也。」置酒迎塵,倍益親愛。生服其先知,因問:「夫人與岳母遠近?」婦云:「勿問,久自知之。」乃堆金案上,瓜分為五;自取其二曰:「吾無用處,聊貽長孫。」生以過多,辭不受。淒然曰:「吾家零落,宅中喬木,被人伐作薪;孫子去此頗遠,門戶蕭條,煩公子一營辦之。」生諾,而金止受其半。婦強納之。送生出,揮涕而返。生疑怪間,回視第宅,則為墟墓。始悟婦即妻之外祖母也。既歸,贖墓田一頃,封植偉麗。劉有二孫,長即荊卿;次玉卿,飲博無賴,皆貧。兄弟詣生申謝,生悉厚贈之。由此往來最稔。生頗道其經商之由,玉卿竊意塚中多金,夜合博徒數輩,發墓搜之,剖棺露胔,竟無少獲,失望而散。生知墓被發,以告荊卿。荊卿詣生同驗之,入壙,見案上纍纍,前所分金具在。

荊卿欲與生共取之。生曰:「夫人原留此以待兄也。」荊卿乃囊運而歸,告諸邑宰,訪緝甚嚴。後一人賣墳中玉簪,獲之,窮訊其黨,始知玉卿為首。宰將治以極刑;荊卿代哀,僅得賒死。墓內外兩家併力營繕,較前益堅美。由此廉、劉皆富,惟玉卿如故。生及荊卿常河潤之,而終不足供其賭博。一夜,盜入生家,執索金貲。生所藏金,皆以千五百為個,發示之。盜取其二,止有鬼馬在廄,用以運之而去。使生送諸野,乃釋之。村眾望盜火未遠,噪逐之;賊驚遁。共至其處,則金委路側,馬已倒為灰燼。始知馬亦鬼也。是夜止失金釧一枚而已。先是,盜執生妻,悅其美,將就淫之。一盜帶面具,力呵止之,聲似玉卿。盜釋生妻,但脫腕釧而去。生以是疑玉卿,然心竊德之。後盜以釧質賭,為捕役所獲,詰其黨,果有玉卿。宰怒,備極五毒。兄與生謀,欲為賄脫之,謀未成而玉卿已死。生猶時恤其妻子。生後登賢書,數世皆素封焉。嗚呼!「貪」字之點畫形象,甚近乎「貧」。如玉卿者,可以鑒矣!

聊齋之劉夫人白話翻譯:

河南彰德府有一位姓廉的書生,從小勤奮好學,可是很早就失去了父親,家裡十分貧窮。

有一天廉生外出,傍晚回家的時候迷了路。他走進一個村子,有一位老太太走過來問道:「廉公子到哪裡去呀?夜不是很深了嗎?」廉生正在驚慌害怕的時候,也來不及問這位老太太是誰,就請求借宿。老太太就領著他走去,進入了一所高大的宅第中。有個丫鬟挑著燈籠,引導著一位婦人出來了,年紀約有四十餘歲,舉止有大家風度。老太太迎上前去說:「廉公子到了。」廉生連忙上前拜見,婦人高興地說:「公子清秀英俊,豈只是做個富家翁!」隨即擺設酒宴,婦人在一側陪坐,很慇勤地頻頻勸飲,而她自己雖舉杯卻未曾飲過酒,舉起筷子也未曾吃過菜。廉生感到惶恐疑惑,屢屢打聽她的家世。婦人笑著說:「我故去的丈夫姓劉,客居江西,因為遭到意外變故突然去世。我這未亡人,獨自住在這荒僻的地方,家境也日益敗落。雖然有兩個孫子,不是像鴟鴞一樣凶頑不馴,就是像駑駘一樣愚鈍無能。公子雖然和我們不同姓,但也是隔了一代的骨肉至親。而且你生性忠厚誠樸,所以我很冒昧地和你相見。也沒有別的事情麻煩你,我稍微存有幾兩銀子,想請你拿去到江湖上做買賣,分得一部分利潤,也比像案頭螢那樣,只知苦讀清貧而死好多了。」廉生推辭說自己年輕,又是個書獃子,恐怕辜負了她的重托。劉夫人說:「你要打算好好讀書,首先要解決生活問題。公子很聰明,到哪裡去不可以?」於是命婢女取出銀子來,當面交付八百多兩。廉生十分惶恐,再三推辭。劉夫人說:「我也知道你不習慣作買賣,但是試著干一干,我想不會不順利。」廉生顧慮這麼多錢自己一人不能勝任,打算找一個同夥合作經商。劉夫人說:「不必這樣,只找一個樸實謹慎、懂得商務的僕人,為公子跑腿辦事就足夠了。」於是她伸出纖長的手指掐算了一卦說:「找一個姓伍的吉利。」就叫僕人備馬,裝上銀子送廉生出發,說:「到了臘月底,我洗乾淨杯盤,恭候給公子洗塵。」又轉頭對僕人說:「這匹馬調理得很馴良了,可以乘騎,就送給公子吧,不要牽回來了。」

廉生回到家,才四更多天,僕人拴好了馬就自己回去了。第二天,廉生多方尋找夥計,果然找到一個姓伍的人,於是用高價僱用了他。姓伍的曾多年出門經商,又為人耿直,辦事認真。於是廉生把錢財全托付給他。兩人來往跋涉於荊襄一帶,年底才回來,計算一下,獲得了三倍的利潤。廉生因為得到姓伍的夥計的幫助很多,在工錢之外,另給了他一些賞賜。並商議著把這些賞錢分加在其它帳目內,不讓主人知道。

他們剛剛回到家,劉夫人已經派人來迎請了,於是他們就與來接的人一起去了劉夫人家。只見堂上已經擺好了豐盛的筵席。劉夫人出來了,再三慰問他的勞苦。廉生交納了錢財之後,就把帳簿呈交出來,劉夫人放在一邊不看。一會兒大家入了席。還伴有歌舞音樂。在外屋也給姓伍的夥計擺了酒席,讓他盡量喝醉了才回去。因為廉生沒有家室,便留在劉夫人家守歲。

第二天,廉生又要求檢查帳目,盤點財物,劉夫人笑著說:「以後不必這樣,我早已計算好了。」於是拿出一本帳簿給廉生看,登記得十分詳盡,連他贈給僕人的賞錢,也記載在上面。廉生驚愕地說:「夫人真是位神人啊!」

廉生住了幾天,劉夫人對他的食宿照顧得十分豐盛,好像對待自己的子侄一樣親切。有一天,劉夫人在堂上設了酒席,一桌朝東,一桌朝南,堂下一桌朝西。劉夫人對廉生說:「明天財星照臨,最適於遠行。今天為你們主僕設宴餞行,使你們遠行更有氣派。」過了一會兒,也把姓伍的夥計叫來了,讓他坐在堂下。一時之間,鑼鼓齊鳴,一名女藝人呈上曲目單,廉生點唱了一出《陶朱富》。劉夫人笑著說:「這是一個好兆頭,你一定能得到像西施一樣賢惠的妻子。」宴會結束以後,仍把全部資財交給廉生,說:「這一次出門,不可受時間限制,不獲得數以萬計的巨利不要回來。我與公子憑借的是福氣和命運,所信託的是心腹之人,你們也不必花費心思去計算了,你們在遠方的盈虧,我自然會知道。」廉生答應著告辭出來。

他們倆到兩淮一帶作買賣,當了鹽商。過了一年,又獲得了數倍的利潤。然而廉生愛好讀書,做生意也不忘記書本,他結交的朋友也都是讀書人。獲得的利潤已經很多了,廉生就想不幹了。漸漸地把經商的重任全交給了姓伍的夥計。

桃源縣一個姓薛的書生與廉生交情最好。有一次,廉生到桃源縣去拜訪他,可薛家全家都到別墅去了。天黑了他又不能再到別的地方去,看門人就把他請進去,掃床做飯招待他。廉生詳細詢問他主人的情況,原來這時正謠傳朝廷要選良家女子,送到邊疆去犒賞軍人,民間便騷動起來。只要聽說有沒娶親的年輕人,便也不請媒人,不訂婚約,直接就把女兒送到家裡去,甚至有人一晚上就得到兩個媳婦。薛生也在最近和某大姓人家的女兒結了婚,恐怕事情喧嘩轟動,被縣令知道,所以暫時遷居到鄉下去了。

初更將盡的時候,廉生掃掃床鋪正要睡覺,忽然聽見有好幾個人推開大門直接進來了。守門的人不知說了句什麼話,只聽見一個人說:「相公既然不在家,那麼屋裡點著燈的是誰?」守門人回答說:「是廉公子,一位遠方來的客人。」一會兒,問話的人進屋來了,這人穿戴整潔華麗,向廉生略一舉手致禮,就打聽他的家世。廉生告訴了他,他高興地說:「我們是同鄉呢,你岳父家姓什麼?」廉生回答說:「還沒有娶妻。」這人越發高興,跑出去急忙招呼了另一位少年一同進來,很恭敬地與廉生見禮,突然說道:「實話告訴你:我們姓慕。今天晚上來,是把我妹妹送來嫁給薛官人,到了這裡才知道這件事辦不成了。正進退兩難的時候,恰巧遇見了公子,這難道不是天意嗎?」廉生因為不瞭解這兩個人,所以躊躇著不敢答應。慕生竟然不聽他說什麼,就急忙招呼送親的人。一會兒,兩個老婦人扶著一位女郎進來,坐在廉生床上。廉生斜著眼睛一看,女郎年約十五六歲,美麗無比。廉生十分高興,這才整整衣帽嚮慕生道謝,又囑咐守門人去買酒,稍微表示一點慇勤款待的心意。慕生說:「我們的祖先也是彰德府人;母親一族也是世代官宦人家,現在衰落了。聽說外祖父留有兩個孫子,不知道家境情況怎麼樣了。」廉生問:「你外祖父是誰?」慕生說:「外祖父姓劉字暉若,聽說住在城北三十里之處。」廉生說:「我是府城東南人,離城北比較遠,我的年齡又小,交遊不廣。郡中姓劉的人最多,只知城北有個劉荊卿,也是一位讀書人,不知道是不是你外祖父的後人,但是他家已經很窮了。」慕生說:「我家的祖墳還在彰德府,常常想把父母的棺木送回故鄉安葬,因為路費沒有籌措足,固而遲遲未辦成。現在妹子嫁給了你,我們回去的心意就決定了。」廉生聽了,很爽快地答應幫助他們辦好這件事。慕家兄弟都非常高興,喝了幾巡酒以後,就告辭走了。廉生打發走了僕人,移走了燈火,新婚夫妻恩愛纏綿,就無法用語言表達了。

第二天,薛生已經知道了這件事,就趕到城裡來,收抬出另一個院落讓廉生居住。廉生回到兩淮,移交盤點完了之後,留下姓伍的夥計住在店舖裡,自己裝上財物返回桃源縣,同慕家兄弟起出岳父母的遺骨,帶著兩家的妻兒,一起回到了彰德。

回家安置好了之後,廉生便裝好銀子去見主人。以前送他的那個僕人已經在路上等候他了。廉生跟著他到了劉家,劉夫人迎出來相見,滿面喜色地說道:「陶朱公載著西施回來了。以前是客人,今天是我的外甥女婿了。」擺下酒宴為他接風洗塵,對廉生倍加親愛。廉生佩服劉夫人有先見之明,就問道:「夫人與我岳母關係遠近?」劉夫人說:「不必問這事,時間長了你就知道了。」於是劉夫人就把銀子堆在案子上,分為五份,自己拿了兩份,說:「我要銀子沒什麼用處,只不過是送給我的大孫子。」廉生因為太多,推辭不肯接受。劉夫人很難過地說:「我們家敗落了,院子中的樹木被人砍去當柴燒了,孫子離這兒挺遠,門庭破敗,麻煩公子經營操辦一下。」廉生答應了,而銀子只肯收一半。劉夫人強使廉生都收下,送他出門,流著淚回去了。廉生正感到迷惑怪異的時候,回頭一看,宅第成了一片墳地,這才明白劉夫人就是妻子的外祖母。

回去以後,廉生拿出銀子買了墳墓周圍一頃地作為墓田,封土植樹,修飾得壯觀幽美。劉夫人有兩個孫子,長孫就是劉荊卿;次孫名為玉卿,酗酒賭博,不務正業。弟兄倆都很貧窮。弟兄倆到廉生家感謝他為他們整修祖墳,廉生贈給他們一大筆銀子。從此互相往來,最為密切。

一次,廉生對他們詳細說了經商的情由。玉卿暗想墳墓中一定有許多銀子,就在一天晚上,糾合了幾個賭徒,掘開墳墓,搜索銀子。剖開棺木露出了屍體,竟然一點銀子也沒得到,很失望地散去了。廉生知道墳墓被掘,就告知了荊卿。荊卿和廉生一起到墓地查驗。進入墓室,就看見案上堆得滿滿的,以前所分的兩份銀子都在那裡。荊卿要和廉生兩人分了銀子,廉生說:「夫人原來就是留在這兒等待贈給你的。」荊卿把銀子裝運回家,然後向官府告發了掘墓之事。官府查訪緝拿得很嚴。後來有一個人出賣墳中玉簪,被抓獲了,官府審訊追問他的同黨,才知道是玉卿為首。縣令要把玉卿處以極刑,荊卿代他哀求,僅僅免予處死。兩家一起出力修繕,墳墓內外修飾得比以前更為堅固幽美。從此,廉生和荊卿家都富裕了,只有玉卿仍然像以前一樣貧困。廉生和荊卿常常周濟他,然而到底不夠他賭博揮霍的。

有一天晚上,有幾個強盜闖入了廉生家,抓住廉生追要銀子。廉生收藏的銀子,都按一千五百兩鑄成銀錠,就挖出來給他們看,強盜們拿了兩個。這時只有以前劉夫人贈送給廉生的那匹馬在馬廄裡,強盜用它馱著銀子走了,就逼廉生把他們送到村外野地裡,才釋放了他。村裡眾人望見強盜的火把離得不遠,就吶喊著追上去,強盜嚇跑了。大家追到那裡一看,銀子扔在路邊,那匹馬已經倒地變為灰燼。廉生這才知道馬也是鬼物。這天晚上只丟失了金釧一枚。原來,強盜抓住了廉生的妻子,喜愛她美貌,就要姦污她,有一個帶著面具的強盜大聲呵斥阻止了他們,聲音好似玉卿。強盜們就放開了廉生的妻子,只褪下她腕上的金釧而去。廉生因此懷疑是玉卿,然而心裡又暗暗感激他。後來有一個強盜用金釧作為賭注,被捕役抓獲,追問他的同黨,果然有玉卿。縣令大怒,把五種酷刑全用上了。玉卿的哥哥與廉生商議,想用重金賄賂官府使他免於死罪,他們還沒有辦成而玉卿就已經死了。廉生還經常照顧周濟玉卿的妻兒。

廉生後來鄉試考中了舉人,幾代都是富貴人家。唉!「貪」這個字的點、劃、形象,十分接近「貧」字。像玉卿這樣的人,可以作為前車之鑒。