暫伴月將影,行樂須及春。

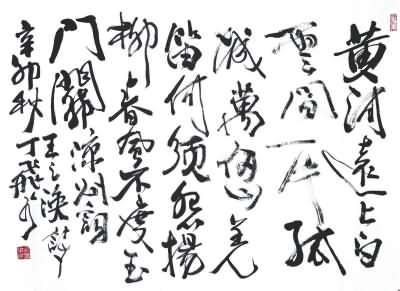

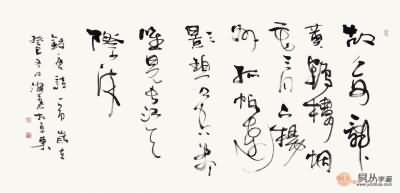

出自唐代詩人李白的《月下獨酌四首·其一》

花間一壺酒,獨酌無相親。

舉杯邀明月,對影成三人。

月既不解飲,影徒隨我身。

暫伴月將影,行樂須及春。

我歌月徘徊,我舞影零亂。

醒時相交歡,醉後各分散。

永結無情游,相期邈雲漢。

賞析

佛教中有所謂「立一義」,隨即「破一義」,「破」後又「立」,「立」後又「破」,最後得到辨析方法。用現代話來說,就是先講一番道理,經駁斥後又建立新的理論,再駁再建,最後得到正確的結論。關於這樣的論證,一般總有雙方,相互「破」、「立」。可是李白這首詩,就只一個人,以獨白的形式,自立自破,自破自立,詩情波瀾起伏而又近似於天籟,所以一直為後人傳誦。

詩人上場時,背景是花間,道具是一壺酒,登場角色只是他一個人,動作是獨酌,加上「無相親」三個字,場面單調得很。於是詩人忽發奇想,把天邊的明月,和月光下他的影子,拉了過來,連他自己在內,化成了三個人,舉杯共酌,冷清清的場面,就熱鬧起來了。這是「立」。

可是,儘管詩人那樣盛情,「舉杯邀明月」,明月畢竟是「不解飲」的。至於那影子,雖然像陶潛所說的「與子相遇來,未嘗異悲悅,憩蔭若暫乖,止日終不別」(《影答形》),但畢竟影子也不會喝酒;詩人姑且暫時將明月和身影作伴,在這春暖花開之時(「春」逆挽上文「花」字),及時行樂。「顧影獨盡,忽焉復醉。」(陶潛飲酒詩序)這四句又把月和影之情,說得虛無不可測,推翻了前案,這是「破」。

詩人已經漸漸進入醉鄉了,酒興一發,既歌且舞。歌時月色徘徊,依依不去,好像在傾聽佳音;舞時詩人的身影,在月光之下,也轉動零亂,好像在他共舞。醒時相互歡欣,直到酩酊大醉,躺在床上時,月光與身影,才無可奈何地分別。「我歌月徘徊,我舞影零亂,醒時同交歡,醉後各分散」,這四句又把月光和身影,寫得對詩人一往情深。這又是「立」。

最後二句,詩人真誠地和「月」、「影」相約:「永結無情游,相期邈雲漢。」然而「月」和「影」畢竟還是無情之物,把無情之物,結為交遊,主要還是在於詩人自己的有情,「永結無情游」句中的「無情」是破,「永結」和「游」是立,又破又立,構成了最後的結論。

題目是「月下獨酌」,詩人運用豐富的想像,表現出一種由獨而不獨,由不獨而獨,再由獨而不獨的複雜情感。表面看來,詩人真能自得其樂,可是背面卻有無限的淒涼。詩人曾有一首《春日醉起言志》的詩:「處世若大夢,胡為勞其生?所以終日醉,頹然臥前楹。覺來盼庭前,一鳥花間鳴。借問此何時,春風語流鶯。感之欲歎息,對酒還自傾。浩歌待明月,曲盡已忘情。」其中「一鳥」、「自傾」、「待明月」等字眼,表現了詩人難以排解的孤獨。孤獨到了邀月與影那還不算,甚至於以後的歲月,也休想找到共飲之人,所以只能與月光身影永遠結游,並且相約在那邈遠的上天仙境再見。結尾兩句,點盡了詩人孤獨、冷清的感受。