《李賀集》

太和五年十月中,半夜時,捨外有疾呼傳緘書者,某曰:「必有異,亟取火來。」及發之,果集賢學士沈公子明書一通,曰:「吾亡友李賀,元和中,義愛甚厚,日夕相與起居飲食。賀且死,嘗授我平生所著歌詩,雜為四編,凡千首。數年來,東西南北,良為已失去。今夕醉解,不復得寐,即閱理篋帙,忽得賀詩前所授我者。思理往事,凡與賀話言、嬉游,一處所,一物候,一日夕,一觴,一飯,顯顯焉無有忘棄者,不覺出涕。賀復無家室子弟,得以給養恤問,嘗恨想其人,詠其言。子厚於我,與我為賀集序,盡道其所來由,亦少解我意。」某其夕不果以書道不可,明日,就公謝,且曰:「世謂賀才絕出於前。」讓。居數日,某深推公曰:「公於詩為深妙奇博,且復盡知賀之得失短長。今實敘賀不讓,必不能當公意,如何?」復就謝,極道所不敢敘賀。公曰:「子固若是,是當慢我。」某因不敢復辭,勉為賀敘,終甚慚。

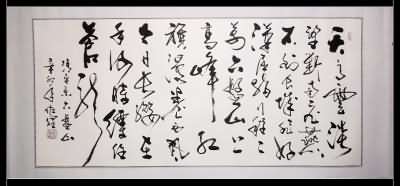

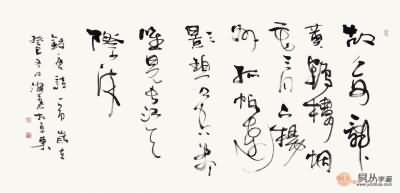

賀,唐皇諸孫,字長吉。元和中,韓吏部亦頗道其歌詩。雲煙綿聯,不足為其態也;水之迢迢,不足為其情也;春之盎盎,不足為其和也;秋之明潔,不足為其格也;風檣陣馬,不足為其勇也;瓦棺篆鼎,不足為其古也;時花美女,不足為其色也;荒國陊殿,梗莽丘壟,不足為其恨怨悲愁也;鯨呿鰲擲,牛鬼蛇神,不足為其虛荒誕幻也。蓋騷之苗裔,理雖不及,辭或過之。騷有感怨刺懟,言及君臣理亂,時有以激發人意。乃賀所為,得無有是?賀能探尋前事,所以深歎恨古今未嘗經道者。賀生二十七年死矣,世皆曰:「使賀且未死,少加以理,奴僕命《騷》可也。」

賀死後凡十有五年,京兆杜牧為其敘。

太和五年十月中旬,半夜的時候,屋外有大聲叫喊著送書信的人,杜牧說:「一定有特別的情況,快拿火來!」等到打開信件,果然裝有集賢殿學士沈子明的一封信,上面寫道:「我的故友李賀,元和年間,和我友愛甚深,從早到晚在一起生活。李賀將死的時候,曾把生平所寫的詩歌交付給我,編為四編,總共二百三十三首。幾年來我四處奔波,確實以為已經失去了;今晚酒醒後,不再能夠入睡,就閱讀整理書箱,忽然找到李賀先前交給我的詩歌。追思往事,凡是與李賀一起交談一起遊玩,某一個地方、某一個景象、某一白天某一夜晚,每一次飲酒每一次吃飯,清清楚楚地沒有絲毫的遺忘捨棄,(想起這些)我情不自禁流下了眼淚。李賀又沒有妻子兒女兄弟,能夠按時供養體恤慰問。曾經在遺恨中追想他的為人,吟誦品味他的詩文!您和我感情深厚,替我給李賀的集子作序,全部說出他的詩的來龍去脈,也許稍稍寬慰我對李賀哀思的情意。」當天晚上我不能用書信表明我不能寫序,第二天到沈公處推辭,並說:「世人說李賀的才華遠遠超出前人。」謙讓的過了幾天,我竭力推讓說:「您對於詩的研究深刻奇妙廣博,並且又完全瞭解他的長短得失。現在讓我為李賀的詩作序而我不辭讓,一定不能稱您的心意,怎麼辦?」再次推辭,極力表示自己不敢為李賀的詩作序。沈公說:「您像這樣堅持,這就是怠慢我。」我因此不敢再推辭,勉強為李賀詩作序,始終感到很慚愧。

李賀,唐王朝眾多子孫中的一個,字長吉。元和年間,韓愈也非常稱道他的詩歌。雲煙連綿,不足以表現他詩歌的姿態;河水遙遠,不足以表現他詩歌的才情;春意盎然,不足以表現他詩歌的溫和;秋日爽朗,不足以表現他詩歌的風格;風中的桅桿上陣的戰馬不足以表現他詩歌的勇氣;瓦制的棺木刻有小篆的銅鼎不足以表現他詩歌的古樸;艷花美女不足以表現他詩歌的色彩;荒涼的國家廢棄的偏殿,枯木丘墳不足以表現他詩歌怨恨悲涼的情感;巨鯨鰲躍、牛頭鬼卒、人身蛇首不足以表現他詩歌的虛無縹緲、荒誕奇異。大概是《離騷》的繼承者吧,說理上也許比不上屈原,在言詞上或許能超過它。《離騷》對君臣治亂有諷諭作用,有指責怨恨,說到君臣治亂之跡,時時有激發人心的感慨。只是李賀的詩歌,恐怕有沒有這些呢?李賀探尋以往的歷史典故,這就是他深深的感慨古今不曾有「經道」之人的原因,如《金銅仙人辭漢歌》《補梁庾肩吾宮體謠》。抒發表達的情感不依據於已有的筆墨史實,往往從前事中生發開去,因此也不能深知了。李賀活了二十七年就死了!世人都說:假使李賀不早死,詩歌上稍稍加一點說理,就可以稱《離騷》為奴僕了。李賀死後十五年,京兆杜牧為他的詩作序。