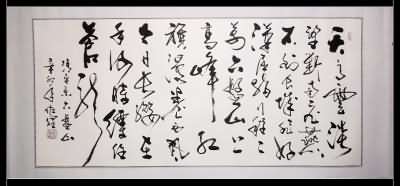

斫去桂婆娑,人道是、清光更多。

出自南宋詩人辛棄疾的《太常引·建康中秋夜為呂叔潛賦》

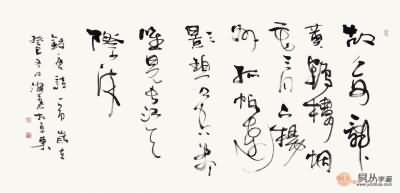

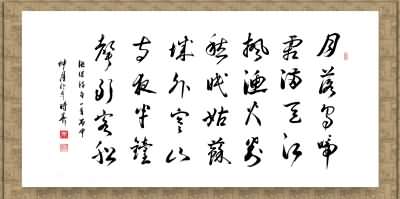

一輪秋影轉金波,飛鏡又重磨。把酒問姮娥:被白髮、欺人奈何?

乘風好去,長空萬里,直下看山河。斫去桂婆娑,人道是、清光更多。

賞析

詠月抒懷,早已成為古今中外詩人筆下永恆的主題。詞中篇什,纏綿悱惻,傷懷念遠,幽情寂寂者多;思與境諧,景與情會,「飄飄有凌雲之氣」(王闓運《湘綺樓詞選》評張孝祥《念奴嬌·過洞庭》詞語)者少。而像辛棄疾這樣情思浩蕩,神馳天外,異彩紛呈,愛國壯志隱含其中者,尤不多見,宜乎陳廷焯稱其為「詞中之龍也」(《白雨齋詞話》卷一)。

據詞題知作於淳熙元年中秋夜,時稼軒任江東安撫司參議官,治所建康即今江蘇省南京市。呂叔潛字虯,余無可考,似為作者聲氣相應的朋友。破題寫中秋的圓月皎潔,似金波,似飛鏡。「轉」而「磨」,既見其升起之動勢,復見其明光耀眼,一派生氣勃勃的景象。「金波」,形容月光浮動,因亦指月光。《漢書》卷二十二《禮樂志》:「月穆穆以金波」。顏師古註:「言月光穆穆,若金之波流也」。蘇軾《洞仙歌》詞:「金波淡,玉繩低轉」。「飛鏡」,飛天之明鏡,指月亮。甘子布《光賦》:「銀河波曀,金颸送清,孤圓上魄,飛鏡流明」。李白《把酒問月》詩:「皎如飛鏡臨丹闕,綠煙滅盡清輝發。」因明月而思及姮娥,遂有一問:「被白髮、欺人奈何?」「姮娥」,即嫦娥,傳說中的月中仙女。《淮南子·覽冥訓》:「羿請不死之藥於西王母,姮娥竊以奔月」。高誘注說,她後來「得仙,奔入月中為月精」。白髮欺人,壯志難酬,正是稼軒此時心情的寫照。他南來至今已十二年。初,始終堅持投降路線的宋高宗趙構傳位於其族侄趙慎(孝宗),一時之間,南宋朝野瀰漫著準備抗戰的氣氛。但經「符離之敗」,「隆興和議」,事實證明趙慎也是畏敵如虎的投降派。1165年(乾道元年),稼軒上趙慎《美芹十論》;1170年(乾道六年),上宰相虞允文《九議》,七年之內,連同另兩篇,四次奏議,慷慨激昂,反覆陳說恢復之事,但始終冷落一旁,未被採納。寫於同年的《水龍吟·登建康賞心亭》詞云:「江南遊子。把吳鉤看了,欄杆拍遍,無人會,登臨意」。所以這「問姮娥」是含有無限淒涼意的。雖用薛化能《春日使府寓懷》「青春背我堂堂去,白髮欺人故故生」,卻決不是一己之哀愁。

下片陡轉,如高山墜石,不知其來,突變為奮發激揚之音:「乘風好去,長空萬里,直下看山河。」豪情勝概,壯志凌雲,大有李白「長風破浪會有時,直掛雲帆濟滄海」(《行路難》三首其三)之勢。此是勉友,亦是自勉。一結更發奇思異想,把這股「英雄語」(周濟語)、「英雄之氣」(陳廷焯語)推向高峰:「斫去桂婆娑,人道是、清光更多」。杜甫對明月懷念家人云:「斫卻月中桂,清光應更多」(《一百五十日夜對月》)。如此「可照見家中人也」。後來他漂泊夔府孤城,離家千里,此時對月,想像又不同:「斟酌姮娥寡,天寒奈九秋」(《月》)。由於自己的孤寂,想像姮娥也會孤寂。稼軒襟懷高闊,他斫卻婆娑搖曳的桂枝,是為了使潔白、清純的月光,更多地灑向大地、人間!《酉陽雜俎》稱:月桂高五百丈,下有一人常斫之,樹創遂合,人姓吳、名剛,西河人,學仙有過,謫令伐樹。詞源自傳說故事,前人詩句,但內蘊豐厚多了。周濟《宋四家詞選》眉批謂此詞「所指甚多,不止秦檜一人而已。」夜宴中秋,對客把酒,詞人抒發他的「烈日秋霜,忠肝義膽」,只是點到而已。他準確地把握了「詩亦相題而作」(瞿佑《歸田詩話》)的道理,由首至尾未離中秋詠月,只是意在月外,出之於飛騰的想像,使「節序」之作更上一層樓。