作者或出處:陶淵明

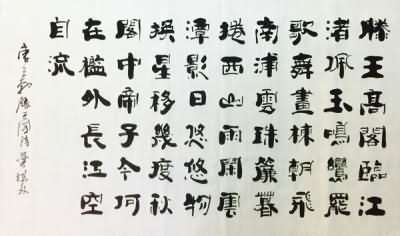

古文《歸園田居》原文:

少無適欲韻,性本愛丘山。

誤落塵網中,一去三十年。

羈鳥戀舊林,池魚思故淵。

開荒南野際,守拙歸園田。

方宅十餘畝,草屋八九間。

榆柳蔭後簷,桃李羅堂前。

曖曖遠人村,依依墟裡煙。

狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛。

戶庭無塵雜,虛室有餘閒。

久在樊籠裡,復得返自然。

《歸園田居》現代文全文翻譯:

從小沒有投合世俗的氣質,性格本來愛好山野。

錯誤地陷落在人世的羅網中,一去就是十三年。

關在籠中的鳥兒依戀居住過的樹林,養在池中的魚兒思念生活過的深潭。

到南邊的原野裡去開荒,依著愚拙的心性回家耕種田園。

住宅四周有十多畝地,茅草房子有八、九間。

榆樹、柳樹遮掩著後簷,桃樹、李樹羅列在堂前。

遠遠的住人村落依稀可見,樹落上的炊煙隨風輕柔地飄揚。

狗在深巷裡叫,雞在桑樹頂鳴。

門庭裡沒有世俗瑣雜的事情煩擾,空房中有的是空閒的時間。

長久地困在籠子裡面,現在總算又能夠返回到大自然了。

【賞析】

《歸園田居》五首是一個不可分割的有機整體。其所以是如此,不僅在於五首詩分別從辭官場,聚親朋,樂農事,訪故舊,歡夜飲幾個側面描繪了詩人豐富充實的隱居生活,更重要的是,就其所抒發的感情而言,是以質性自然,樂在其中的情趣來貫穿這一組詩篇的。詩中雖有感情的動盪,轉折,但那種歡愉,達觀的明朗色彩是輝映全篇的。

有的論者很樂於稱道淵明胸中的「無一點黏著」,其實,「黏著」還是有的。即以淵明辭官之際寫下的《歸去來兮辭》而論,不也還有「奚惆悵而獨悲」之句嗎就是說,他心中總還難免有一絲惆悵之感的。真正純淨的靈魂不會是與生俱來的(儘管詩人一再宣稱他「少無適俗韻,性本愛丘山」),而是在不斷地濾除思想雜質的過程中逐漸變得澄澈的。

正如一個人不願觸及心中的隱痛那樣,詩人在《歸園田居》中也很不願意提及剛剛從其中拔脫的污穢官場。「誤落塵網中」,就很有點引咎自責的遺憾意味。而「一去三十年」,是指自己從29歲「投耒去學仕」,到41歲「我豈能為五十斗米向鄉里小几折腰」而辭去彭澤縣令這宦海沉浮的十三年。然而,今天畢竟如願以償了,此刻的心情也就豁然,釋然了。

「方宅十餘畝,草屋八九間。」其中洋溢著一種故園依舊,「吾愛吾廬」的一往深情。「榆柳蔭後簷,桃李羅堂前。」簷後榆柳樹影婆娑,濃陰匝地,習習清風平息了詩人心中的焦慮。眼前桃李花榮實繁,弄姿堂前,喚起詩人心中多少歡欣。詩人在同無知的草木交流著感情。極目遠眺,炊煙融入暮靄,側耳諦聽,依稀聽得犬吠雞鳴。眼前堆案盈幾的文牘案卷不見了,代之以心愛的「清琴」「異書」。嵇康把「人間多事,堆案盈幾」,「賓客盈坐,鳴聲聒耳,囂塵臭處,千變百伎」(《與山巨源絕交書》)視為不堪為官的理由。詩人在這裡,也似在有意無意之間地用了"塵雜"這個字眼。他告訴我們,從前苦於應對"塵網"的一切,都沒有,也不會再有了。從這個意義上說,確有點兒「虛室」之感;但虛中有實,他重新開始了完全由自己來安排,支配的生活。

「久在樊籠裡,復得返自然。」「久」與「三十年」相映,「樊籠」與「塵網」相映,「自然」與「性」相映,而以一「返」字點明了「魂兮歸來」的樂趣。是的,官場消蝕了自己的半生,玷污了自己的「清節」,而今天,苦盡甘來,詩人終於得到了欣慰的補償。

「野外罕人事,窮巷寡輪鞅。」我看這兩句都應該倒過來理解:「為了罕見人事,我才來到野外,為著免於酬酢,我才住進了僻巷」。須知,這不是客觀的敘述,而是主觀的選擇啊。詩人從官場退居到「野外」,從「野外」退處到「窮巷」,「白日掩荊扉」,又冥坐室中,「對酒絕塵想」。層層防範,躲避塵世唯恐不遠,屏絕交遊唯恐不及,屏棄俗慮唯恐不盡。詩人是不是太孤寂了,以至有些不近人情呢不,詩人彷彿要有意消除人們這種錯覺,而為我們展開了自己的生活和精神世界:

「時復墟曲人,披草共來往。」他雖無「三徑」之設,卻自有同道頻繁來往。「相見無雜言,但道桑麻長。」他們共有一個心愛的話題。

鄉間的生活是簡樸甚至貧困的,清靜甚至寂寞的。但是,也正是這樣的環境,使人們獲得了共同的語言,培育起一種樸質真摯的感情。「聞多素心人,樂與數晨夕。」(《移居》)詩人不惜一身清苦,兒輩「幼而饑寒」(《與子儼等疏》),而孜孜以求的,正是這種天地間的真情。

新的生活要從以躬耕洗雪身陷宦海的恥辱開始。也許是官身束縛,體質有所下降的緣故,也許是久別田園,農藝有些荒疏了吧,「草盛豆苗稀」,耕耘欠佳。這裡流露出來的是一種自慚,自勉之情。「晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。」僅從時間上看,也可見詩人決心之大,用力之勤。他清除"荒穢",也是清除心中的雜念。除去了雜草,心中也就寬慰了一些,見出我還是那個「性本愛丘山」的我,還是那個樂於為農,也能夠為農的我。荷鋤夜歸,心情傲然,舉頭仰望,皓月當空,詩人很像一個凱旋的士兵。辛苦是有的,但正是這辛苦的勞作使他獲得了心靈的極大滿足。

詩的第四首同第五首實際是一首詩的前後兩個部分。詩人懷著意滿志得,甚至是帶點炫耀的心情造訪故友。子侄與俱,笑語不斷,披榛尋徑,健步而前。他要同故友共憶時歲月,向他們傾訴心曲,同他們暢飲幾杯……然而,展現在他眼前的,是「井灶有遺處,桑竹殘朽株」的殘破景象,聽到的是故友「死沒無復余」的噩耗。一向通達的詩人也不禁陷入了「人生似幻化,終當歸空無」的深沉哀傷之中。

所以,第五首寫歸來,「悵恨獨策還」,雖仍有子侄跟隨,詩人卻不願多言,形同孤雁,踽踽「獨」行;「崎嶇歷榛曲」,一任小徑上的灌木叢牽掣他的衣衫。詩人「悵恨」什麼呢?惆悵的是人生必然的幻化,惱恨的是自己的不悟。如果早離官場,多同故友相聚些時日,不就實際上最大限度地推遲了這一悲劇的降臨。

那麼,詩人又是如何從這種悵恨的心情中解脫出來的呢?

——「山澗清且淺,遇以濯吾足。」

也許是因為訪友不得的余哀,也許是因為旅途的困頓勞乏,詩人在溪澗邊坐下來小憩片刻。這溪水清澈見底,直視無礙;濯足水中,頓時,一股涼意流遍全身,也使他從紛繁的思緒中清醒過來。他彷彿又從悲哀的幻夢中回到了現實中來。我不是到底歸來了麼「悟已往之不諫,知來者之可追。」(《歸去來兮辭》)人生固然短暫,我不是還有所餘無多的寶貴時日昔人固已凋零,我不是還有許多「披草共來往」的友人。

從「漉我新熟酒,隻雞招近局」來看,詩人顯然已經抹去了籠罩心頭的不快的陰雲。酒以陳為美,而「新熟酒」一詞,一是說明家無餘財,二也在點明詩人此刻「喝酒如狂」的迫切心情。這不禁使我想起詩人所著《晉故征西大將軍孟府君傳》一文中那段有趣的對答:

「(桓)溫嘗問君(孟嘉):『酒有何好,而卿嗜之』君笑而答曰:『明公但不得酒中趣爾。』」

如果我們此刻問淵明:「酒有何好,而卿嗜之」想來他也定會回答我們「但不得酒中趣爾」。是啊,這「酒中趣」太豐富,太玄妙了:它消除了詩人一天的疲勞;它排解了訪友不得的余哀;它使詩人感受到了生活的真趣;使詩人重又樂觀起來,達觀起來;它也加深了詩人同鄰曲的理解和感情。主客俱歡,頻頻舉觴;暮色降臨,詩人胡亂燃起荊柴,學一個「秉燭夜遊」。滿屋煙火之氣不僅不使人感到窮酸,反而平添了熱烈親切的氣氛。什麼人生如寄之悲,什麼故舊凋零之歎,一霎時都悄悄地消融在這人生真諦的通達領悟之中了。

「歡來苦夕短,已復至天旭。」新的一天開始了,而剛剛開始的新生活不也正如這旭日一般燦爛這兩句是全詩傳神的點睛,是樂章的主旋律,是生活的最強音。

通觀五首,官場污穢,而終獲補償的欣慰;生活貧困,卻有親朋的摯情;農事辛苦,而得心靈的滿足;人生短暫,乃有人生真諦的徹悟。真個是「何陋之有」這樣,詩人就把整個隱居生活,不整個人生的樂趣,包容到他渾涵汪洋的詩情中去了。這是一種高度的概括,也是一種深刻的揭示。正是在這種同污穢現實截然對立的意義上,《歸園田居》達到了完美和諧的藝術意境,開拓出一片「浩浩落落」的精神世界。

詩人的一生並非一帆風順,他的心中也不是消弭了一切矛盾的靜穆世界。詩人的可貴之處在於,在與世族社會相對立的理想田園世界中,他終於發現了自己人格的尊嚴,朋友的摯情,無地位尊卑,無貧富懸殊差別的人際關係,無爾虞我詐,相互傾軋的人生理想。這是陶詩思想意義的集中反映,也是陶詩平實,質樸,清新,自然風格的源泉。

他描繪的是常景。茅舍草屋,榆柳桃李,南山原野,犬吠雞鳴,這些在高貴的世族文人看來,也許是難登大雅的,詩人卻發現了蘊含其中的樸質,和諧,充滿自然本色情趣的真美。

他抒發的是真情。他不是以鑒賞者那種搜奇獵異,見異思遷,短暫浮泛的感情去玩賞,而是以一種鄉土之思去體察,去頌讚。所以,他的感情執著,渾厚,廣闊,專注。周圍的一切都是他生活中無言的伴侶,啟動他心靈深處的共鳴。

他闡釋的是至理。他理解到的,就是他付諸實施的。他耿直,不孤介;他隨和,不趨俗。他從不炫耀,也無須掩飾。辭官場不慕清高,本「性」難易也;樂躬耕為的使心「願無違」;避交遊只圖棄「絕塵想」;悲人生,因為他留戀這短暫,充實的生活。「著文章自娛,頗示己志。」(《五柳先生傳》)我寫我心,僅此足矣。

他揀選的是「易」字。

「方宅十餘畝,草屋八九間。」枯燥的數字一經他化入詩中,就被賦予無限活潑的生命力。一般地說,計數不確是鄉里人的一種習慣;特殊地說,它不也正表現出詩人辭官以後那心境的散適澹泊

「遠人村,依依墟裡煙。」遠村隱約迷茫,而詩人久久地佇立凝望,不正見出那心理上的切近炊煙裊裊,天宇蒼茫,這同詩人大解脫之後那種寬敞的心境是多麼和諧。王維也很企慕這種意境,《輞川閒居贈裴秀才迪》詩云:"渡頭余落日,墟裡上孤煙。"惜乎刻意的觀察終不及淵明無意中的感受,斟酌的字眼兒也有遜於淵明用字的渾樸天然。

「山澗清且淺,遇以濯吾足。」詞因景設,意隨詞轉,暗暗傳出心境的微妙變化,大匠運斤,不見斧鑿之痕,足當「行雲流水」之譽。

「漉我新熟酒,隻雞招近局。」這一「招」多麼傳神!足不出戶,隔牆一呼,而知鄰曲必不見怪,招之即來。相形之下,反覺「故人具雞黍,邀我至田家。」(孟浩然《過故人莊》)之為繁縟了。

他如:

「羈鳥戀舊林,池魚思故淵」之喻,何等靈動貼切。

至若「桑麻日已長,我土日已廣。常恐霜霰至,零落同草莽」;「種豆南山下,草盛豆苗稀。晨興理荒穢,帶月荷鋤歸」;「人生似幻化,終當歸空無」諸句,風韻天然,如謠似諺,幾與口語無異。

劉勰《文心雕龍·練字》云:「自晉來用字,率從簡易,時並習易,人誰取難。」但真正練易字而臻於化境者,其唯淵明乎!

常景,真情,至理,易字,這就是淵明的藝術情趣,這就是淵明一生的藝術寫照。

又:(其一)詩的開篇說,年輕時就沒有適應世俗的性格,生來就喜愛大自然的風物。「誤落塵網中」,很有些自責追悔的意味。以「塵網」比官場,見出詩人對污濁官場的鄙夷和厭惡。

「羈鳥」、「池魚」都是失去自由的動物,陶淵明用來自喻,表明他正像鳥戀歸林、魚思故淵一樣地思戀美好的大自然,回到自然,也即重獲自由。那麼生計如何維持呢?「開荒南野際」就可以彌補以前的過失,得以「守拙歸園田」了。

接下來描述恬淡自然、清靜安謐的田園風光。雖然陶淵明從小生活在廬山腳下,這裡的丘山、村落原本十分熟悉,但這次是掙脫官場羈絆,從樊籠塵網中永遠回到自由天地,所以有一種特殊的喜悅之情和清新之感。他後顧前瞻,遠眺近觀,方宅、草屋、榆柳、桃李、村落、炊煙,以至深巷狗吠、桑顛雞鳴、無不是田園實景,又無一不構成詩人胸中的真趣。

「暖暖」,遠景模糊;「依依」,輕煙裊裊。在這沖淡靜謐之中,加幾聲雞鳴狗吠,越發點染出鄉居生活的寧靜幽閒。

結尾四句由寫景而寫心,「虛室」與「戶庭」對應,既指空閒寂靜的居室,又指詩人悠然常閒的心境。結尾兩句「久在樊籠裡,復得返自然」回應了詩的開頭。這裡顯示的人格,即非別墅隱士,又非田野農夫。罷官歸隱的士大夫有優越的物質生活,鋤禾田間的農夫缺乏陶淵明的精神生活,所以陶淵明是真正能領略自然之趣、真正能從躬耕勞作中獲得心靈安適的詩人和哲人。

「返自然」是這首詩的中心題旨。它是詩人人生理想,也是這組田園詩的主旋律。